I SUONI DELLA NATIVITA'

Sergio Bonanzinga

Le

tradizioni musicali connesse alla celebrazione del Natale

si sono mantenute in Sicilia particolarmente vitali. Con

canti, musiche strumentali e azioni drammatiche si torna

ogni anno a celebrare la Natività: dal 29 novembre, quando

inizia la novena della Immacolata, al 6 gennaio, ricorrenza

dell'Epifania. Le

tradizioni musicali connesse alla celebrazione del Natale

si sono mantenute in Sicilia particolarmente vitali. Con

canti, musiche strumentali e azioni drammatiche si torna

ogni anno a celebrare la Natività: dal 29 novembre, quando

inizia la novena della Immacolata, al 6 gennaio, ricorrenza

dell'Epifania.

Nelle

case, davanti agli altari o ai presepi, nelle strade, presso

edicole votive riccamente addobbate, e nelle chiese di molti

paesi ancora si ripetono gli antichi canti, eseguiti dietro

compenso da suonatori specializzati o in coro dai fedeli.

E' inoltre ancora possibile osservare certe rappresentazioni

drammatico-musicali della Natività, talvolta pienamente

inserite nei medesimi circuiti di scambio (prestazione/offerta)

che caratterizzano l'esecuzione "professionale" delle novene.

Tratto

connotativo di queste forme espressive è il doppio registro

stilistico determinato dal mescolarsi di apporti folklorici

con ascendeze culte, dovute soprattutto a interventi operati

dalla Chiesa. Tra il IV e il IX secolo, parallelamente al

progressivo affermarsi di drammi sacri sul tema della Passione,

sorsero infatti anche le rappresentazioni drammatiche incentrate

sulla Natività. Queste, fondate sulla sequenza narrativa

Annunciazione-Natività-Fuga in Egitto, vennero a costituire

una forma particolare di dramma sacro, originariamente denominato

officium pastorum. I canovacci destinati all'esecuzione

pubblica erano prodotti in ambiente chiesastico e presentavano

quindi testi rigidamente controllati.

Non

diversamente accadeva per i canti. A tale riguardo basti

ricordare l'emblematica vicenda degli orbi (ciechi), suonatori

e cantori ambulanti siciliani. Gli orbi vennero infatti

riuniti in congregazione a Palermo dai Gesuiti fin dal 1661,

con il preciso obiettivo di diffondere presso il popolo

un'ampia produzione di testi poetici dialettali di argomento

religioso: storie di santi, canti di Natività e di Passione,

rosari, ecc. La Chiesa fissava così, attraverso la scrittura,

temi e motivi destinati alla più ampia ricezione popolare

grazie alla mediazione "orale" degli orbi. L'ampio impiego

di testi in latino e, più recentemente, in italiano - dalle

Litaniae lauretanae a inni come Tu scendi dalle stelle,

Evviva Maria, ecc. - conferma la natura "mista" del repertorio

natalizio. Non

diversamente accadeva per i canti. A tale riguardo basti

ricordare l'emblematica vicenda degli orbi (ciechi), suonatori

e cantori ambulanti siciliani. Gli orbi vennero infatti

riuniti in congregazione a Palermo dai Gesuiti fin dal 1661,

con il preciso obiettivo di diffondere presso il popolo

un'ampia produzione di testi poetici dialettali di argomento

religioso: storie di santi, canti di Natività e di Passione,

rosari, ecc. La Chiesa fissava così, attraverso la scrittura,

temi e motivi destinati alla più ampia ricezione popolare

grazie alla mediazione "orale" degli orbi. L'ampio impiego

di testi in latino e, più recentemente, in italiano - dalle

Litaniae lauretanae a inni come Tu scendi dalle stelle,

Evviva Maria, ecc. - conferma la natura "mista" del repertorio

natalizio.

Caratteristica

che emerge anche nella tipologia formale di molti moduli

melodici associati ai canti e alle musiche strumentali del

Natale, fondati su formule armoniche tonali e strutture

ritmiche rigide (con predominio del 6/8) assai distanti

dalle libere inflessioni del canto siciliano più arcaico

(a esempio i canti dei contadini e dei carrettieri).

Così

come il più recente repertorio strumentale ha accolto innumerevoli

brani d'autore di circolazione sia nazionale che internazionale

(dalla Bersagliera a Jingle bells).

I

testi drammatici, poetici e musicali di provenienza soprattutto

ecclesiastica si andarono tuttavia adattando all'ambiente

in cui si diffondevano. Gli interpreti popolani tendevano

a trasformare gli officia pastorum (o misteri) in rappresentazioni

che lasciavano ampio spazio all'improvvisazione (anche con

l'inserimento di danze, mimiche e dialoghi comici o addirittura

osceni) e all'abbondante consumo di cibo e bevande (perfino

all'interno delle chiese, nonostante le reiterate proibizioni

sinodali). Le novene domiciliari assumevano l'andamento

di una vera festa, con offerte alimentari, accensione di

fuochi e balli estemporanei. I

testi drammatici, poetici e musicali di provenienza soprattutto

ecclesiastica si andarono tuttavia adattando all'ambiente

in cui si diffondevano. Gli interpreti popolani tendevano

a trasformare gli officia pastorum (o misteri) in rappresentazioni

che lasciavano ampio spazio all'improvvisazione (anche con

l'inserimento di danze, mimiche e dialoghi comici o addirittura

osceni) e all'abbondante consumo di cibo e bevande (perfino

all'interno delle chiese, nonostante le reiterate proibizioni

sinodali). Le novene domiciliari assumevano l'andamento

di una vera festa, con offerte alimentari, accensione di

fuochi e balli estemporanei.

Nonostante

secoli di attività normalizzatrice operata dalla Chiesa,

ancora oggi in Sicilia sono osservabili questi comportamenti,

significativa permanenza di più arcaici rituali destinati

a celebrare il solstizio d'inverno: un passaggio stagionale

ritenuto "straordinario" già in epoca preistorica e di cui

il Natale costituisce, com'è noto, la riconfigurazione simbolica

nei termini dell'ideologia cristiano-cattolica.

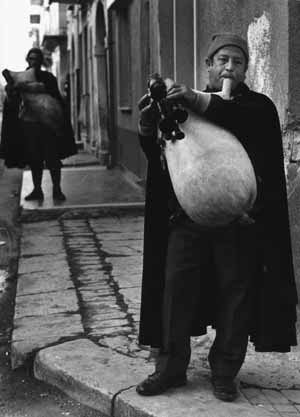

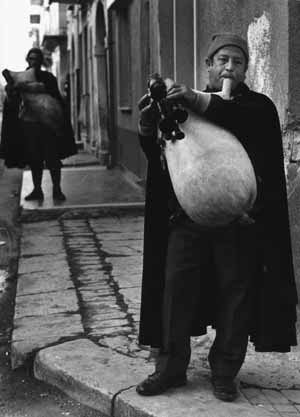

L'itinerario

può prendere avvio da Monreale, importante centro a pochi

chilometri da Palermo, dove diverse coppie di zampognari-cantori

ancora si esibiscono dietro compenso dall'Immacolata all'Epifania.

Particolare è però lo strumento impiegato da questi suonatori,

unici in Sicilia a utilizzare la grande zampogna "a chiave"

più comunemente diffusa nell'Italia centro-meridionale.

Il medesimo strumento era adoperato dagli zampognari palermitani,

la cui ultima generazione si è estinta all'inizio degli

anni Sessanta. Questi sono stati però in parte sostituiti

dai ciaramiddari di Monreale, che tuttora usano recarsi

a suonare presso numerose famiglie e botteghe nei rioni

popolari di Palermo (Brancaccio, Cuba-Calatafimi, Mezzomonreale,

Guadagna, Uditore, Villa Ciambra, Boccadifalco). Dal 29

novembre al 7 dicembre si svolge la novena dell'Immacolata

(nuvena dà Madonna), seguita dalla novena di Natale (nuvena

i Natali) che va dal 16 al 24 dicembre. Il ciclo si chiude

con l'ottava dell'Epifania (detta semplicemente ottava)

che si celebra dal 29 dicembre al 5 gennaio. Il triduo (triinu)

consiste in una prestazione musicale limitata ai tre giorni

conclusivi dell'ottava (3-5 gennaio), e viene richiesto

dalle famiglie meno abbienti o da quanti, se pure in ritardo,

non vogliono rinunciare al "suono" della zampogna. L'itinerario

può prendere avvio da Monreale, importante centro a pochi

chilometri da Palermo, dove diverse coppie di zampognari-cantori

ancora si esibiscono dietro compenso dall'Immacolata all'Epifania.

Particolare è però lo strumento impiegato da questi suonatori,

unici in Sicilia a utilizzare la grande zampogna "a chiave"

più comunemente diffusa nell'Italia centro-meridionale.

Il medesimo strumento era adoperato dagli zampognari palermitani,

la cui ultima generazione si è estinta all'inizio degli

anni Sessanta. Questi sono stati però in parte sostituiti

dai ciaramiddari di Monreale, che tuttora usano recarsi

a suonare presso numerose famiglie e botteghe nei rioni

popolari di Palermo (Brancaccio, Cuba-Calatafimi, Mezzomonreale,

Guadagna, Uditore, Villa Ciambra, Boccadifalco). Dal 29

novembre al 7 dicembre si svolge la novena dell'Immacolata

(nuvena dà Madonna), seguita dalla novena di Natale (nuvena

i Natali) che va dal 16 al 24 dicembre. Il ciclo si chiude

con l'ottava dell'Epifania (detta semplicemente ottava)

che si celebra dal 29 dicembre al 5 gennaio. Il triduo (triinu)

consiste in una prestazione musicale limitata ai tre giorni

conclusivi dell'ottava (3-5 gennaio), e viene richiesto

dalle famiglie meno abbienti o da quanti, se pure in ritardo,

non vogliono rinunciare al "suono" della zampogna.

Novene,

ottave e tridui si celebrano di mattina (a partire dalle

sette) e di sera (dall'imbrunire). Le esibizioni avvengono

all'interno delle abitazioni dei committenti (davanti al

presepe o a immagini sacre) oppure all'esterno se vi si

trova collocata un'edicola votiva (cappilluzza, cupulìcchia),

ancora talvolta decorata secondo consuetudine con fronde

d'agrumi cariche di frutti. I tre brani (tri caddozzi) in

cui normalmente si articola ogni esibizione variano in funzione

delle occasioni e delle richieste dei committenti (parrucciani).

Il repertorio comprende canti di argomento devozionale analoghi

a quelli ampiamente attestati in Sicilia nei secoli scorsi.

Alcuni sono canti narrativi legati ai temi della Natività

e della Passione: U caminu i san Giseppi (il viaggio a Betlemme);

A la notti di Natali (la nascita); Ninu ninu lu picuraru

(l'adorazione del Bambino); I tri Re (l'arrivo dei Magi);

Quannu la santa Matri caminava (la ricerca del Cristo Morto

da parte della Madonna). Altri raccontano "storie" di santi

(Santa Rusulìa, Sant'Antuninu la missa nicìa, U miraculu

i sant'Antuninu) e la parabola del Figliol prodigo (U figghiu

prònicu). Novene,

ottave e tridui si celebrano di mattina (a partire dalle

sette) e di sera (dall'imbrunire). Le esibizioni avvengono

all'interno delle abitazioni dei committenti (davanti al

presepe o a immagini sacre) oppure all'esterno se vi si

trova collocata un'edicola votiva (cappilluzza, cupulìcchia),

ancora talvolta decorata secondo consuetudine con fronde

d'agrumi cariche di frutti. I tre brani (tri caddozzi) in

cui normalmente si articola ogni esibizione variano in funzione

delle occasioni e delle richieste dei committenti (parrucciani).

Il repertorio comprende canti di argomento devozionale analoghi

a quelli ampiamente attestati in Sicilia nei secoli scorsi.

Alcuni sono canti narrativi legati ai temi della Natività

e della Passione: U caminu i san Giseppi (il viaggio a Betlemme);

A la notti di Natali (la nascita); Ninu ninu lu picuraru

(l'adorazione del Bambino); I tri Re (l'arrivo dei Magi);

Quannu la santa Matri caminava (la ricerca del Cristo Morto

da parte della Madonna). Altri raccontano "storie" di santi

(Santa Rusulìa, Sant'Antuninu la missa nicìa, U miraculu

i sant'Antuninu) e la parabola del Figliol prodigo (U figghiu

prònicu).

Vi

sono poi tre canzuni "lirico-narrative" (Quannu la santa

Matri nutricava, San Gisippuzzu i fora vinìa, Sant'Antuninu

quann'era malatu), una "canzonetta" (Dinghi dinghi la campanedda)

e due versioni della Salve Regina (Sarvi Riggina dà Mmaculata,

Sarvi Riggina di Natali).

Come

normalmente accade nella musica di tradizione orale, un

ridotto numero di melodie (quattro) viene adattato a testi

diversi. Riguardo alle modalità perfermotive si rileva in

particolare la contrapposizione tra l'andamento libero dei

preludi (varianti più o meno estese della medesima struttura

melodica) e il tendenziale assestamento metrico delle parti

cantate (caratterizzate dalla propensione a ricercare la

massima "consonanza" tra l'emissione vocale e il timbro

dello strumento). Il materiale melodico delle canzuni viene

anche proposto in forma strumentale, nell'ambito di estemporanei

componimenti in cui si usa fondere più melodie. Come

normalmente accade nella musica di tradizione orale, un

ridotto numero di melodie (quattro) viene adattato a testi

diversi. Riguardo alle modalità perfermotive si rileva in

particolare la contrapposizione tra l'andamento libero dei

preludi (varianti più o meno estese della medesima struttura

melodica) e il tendenziale assestamento metrico delle parti

cantate (caratterizzate dalla propensione a ricercare la

massima "consonanza" tra l'emissione vocale e il timbro

dello strumento). Il materiale melodico delle canzuni viene

anche proposto in forma strumentale, nell'ambito di estemporanei

componimenti in cui si usa fondere più melodie.

Specificamente

strumentali sono invece la Pasturali e la Litania (quest'ultima

veniva però cantata un tempo sul testo latino delle Litaniae

lauretanae). Vengono inoltre eseguiti adattamenti strumentali

di celebri canzoni religiose (Tu scendi dalle stelle, Mira

il tuo popolo, La Madonna di Fatima), di marce (Bersagliera)

e di canzonette (Calabrisella, Lazzarella, Turidduzzu),

oltrechè alcuni ritmi di danza (valzer, tarantella), nonostante

questo tipo di zampogna non abbia mai avuto funzione di

accompagnamento al ballo.

La

struttura della Pasturali, fondata su progressive variazioni

di una frase esposta in apertura rivela con evidenza il

nesso tra la tradizione della zampogna a chiave siciliana

e la musica strumentale di ambiente colto dei secoli XVII

e XVIII (con speciale riferimento ai repertori organistici).

La

Litania non presenta lo stesso tipo di elaborazione compositiva

della Pasturali, essendo chiaramente fondata su moduli vocali

di più semplice struttura (alternanza di tre moduli ritmico-melodici

variamente iterati). Anche in questo caso appaiono tuttavia

evidenti i referenti "extra-popolari" del brano che presenta

i tipici tratti stilistici e formali della produzione musicale

di origine chiesastica.

Tra

i canti del repertorio monrealese quello che rispecchia

la forma canonica della "novena" (nuvena, nnuena) - ovvero

di un esteso componimento narrativo suddiviso in nove parti

da cantarsi giornalmente nel corso di tutto il ciclo devozionale

- è U caminu i san Giseppi. I suonatori, tuttavia, non rispettano

più la tradizionale modalità esecutiva, e ne cantano frammenti

a loro piacimento o in base alle richieste dei committenti.

Si tratta di un lungo testo in quartine di ottonari che

narra le peripezie della Sacra Famiglia, dalla diffusione

del bando imperiale relativo al censimento fino al momento

della Natività. Tra

i canti del repertorio monrealese quello che rispecchia

la forma canonica della "novena" (nuvena, nnuena) - ovvero

di un esteso componimento narrativo suddiviso in nove parti

da cantarsi giornalmente nel corso di tutto il ciclo devozionale

- è U caminu i san Giseppi. I suonatori, tuttavia, non rispettano

più la tradizionale modalità esecutiva, e ne cantano frammenti

a loro piacimento o in base alle richieste dei committenti.

Si tratta di un lungo testo in quartine di ottonari che

narra le peripezie della Sacra Famiglia, dalla diffusione

del bando imperiale relativo al censimento fino al momento

della Natività.

Un

modulo narrativo diffuso in tutta Europa e che in Sicilia

ha avuto un interprete celebre nel canonico monrealese Antonio

Diliberto, noto sotto lo pseudonimo di Benedetto Annuleru.

Questi fu autore, intorno alla metà del Settecento, di un

componimento intitolato Viàggiu dulurusu di Maria Santissima

e lu patriarca San Giuseppi in Betlemmi, il cui successo

fu tale da suscitare una vera proliferazione di testi molto

simili: parafrasi, rimontaggi di parti o strofe con eventuale

interpolazione di nuovi versi, ecc. (ancora oggi, peraltro,

il Viàggiu dulurusu si esegue in tanti centri nelle più

svariate combinazioni vocali e strumentali). Del Caminu

i san Giseppi riportiamo le strofe corrispondenti alla prima

giornata della novena:

Nta la centru di lu nvernu

manna Cèsani la bannu

e li pòviri signuri tutt'a scrìviri si vannu.

San Giseppi'n tanta affannu:

"Comu fazzu cu Maria,

si cci dicu di stu bbannu

voli vìniri cu mmia".

Arnuvat'unni Maria

cci la misi a rracuntari

quali bbanu ddulurusu

avìa ntisu publlicari.

"Lu tributu am'a ppagari

senza nudda negativa,

a la patria am'a ttuinnari

a la patria nativa

A l'affritta di Maria

san Giseppi ralligratu,

cci ddicìa: "Signura mia,

vui mm'aviti cunsulatu".

La

documentazione relativa alle tradizioni musicali degli orbi-cantastorie,

la cui tradizione si è protratta a Palermo fino agli anni

Ottanta, e di questi ciaramiddani-cantori conferma la parziale

sovrapposizione tra le due professioni.

Entrambe

tipicamente urbane, hanno condiviso un repertorio poetico-musicale

in gran parte analogo. Era tuttavia esteso a comprendere

l'intero ciclo annuale il mestiere "devozionale" degli orbi,

mentre appare rigidamente circoscritto al periodo natalizio

quello dei ciaramiddari. Tra questi ultimi non è un caso

che gli specialisti della zampogna "a chiave" non fossero

pastori, come è nella tradizione dei suonatori di zampogna

"a paio", bensì contadini e artigiani.

Questi

zampognari-cantori del circondario palermitano, più sensibili

a contesti semiculti e chiesastici, si sono posti, non diversamente

dai cantastorie ciechi, come gli attori e i mediatori di

un immaginario sacro ancora oggi in parte funzionale. Questi

zampognari-cantori del circondario palermitano, più sensibili

a contesti semiculti e chiesastici, si sono posti, non diversamente

dai cantastorie ciechi, come gli attori e i mediatori di

un immaginario sacro ancora oggi in parte funzionale.

Tra

le più singolari rappresentazioni musicali della Natività

vi sono quelle rilevate in due piccoli centri interni rispettivamente

situati sulle Madonie e sui Peloritani: Isnello e Antillo.

La novena di Natale si usava annunciare ad Antillo (prov.

di Messina) con la Pasturedda, un particolare ritmo a due

campane che intendeva evocare il suono dei mulignedda (campanelli)

appesi al collo degli animali recati dai pastori in dono

al Bambino (quindi una "Adorazione dei pastori"). La Pasturedda

si eseguiva insieme alla Campaniata (scampanata festiva

pure eseguita con due campane) nei giorni della novena e

nelle "vigilie" (15, 24 e 31 dicembre, 5 gennaio). Numerosi

erano i fedeli che si avvicendavano - spesso per voto -

a suonare la Pasturedda (specialmente in occasione delle

vigilie). Oggi la novena non si svolge più secondo queste

consuetudini, si è però mantenuto l'uso di eseguire la Pasturedda

il 24 e 31 dicembre e il 5 gennaio.

Attualmente

è soprattutto il parroco a mantenere viva la tradizione,

anche attraverso il coinvolgimento di alcuni giovani del

paese. Le campane vengono azionate mediante corde pendenti

dai battagli stando in piedi vicino ai vasi. Una tecnica

più elaborata caratterizza invece l'esecuzione della Naca

o Bamminu nella notte di Natale a Isnello (prov. di Palermo).

Qui sono cinque le campane che vengono manovrate da due

suonatori mediante canapi (il campanaro più esperto, di

norma il sacrestano, suona tre campane contemporaneamente).

La sonata dura circa dieci minuti e si fonda su un preciso

modulo nitmico più volte iterato. Il suono delle campane

rappresenterebbe - similmente a quanto rilevato ad Antillo

- lo scampanio degli armenti che con i pastori giunsero

a cullare il sonno del Redentore.

La

Naca si effettuava un tempo anche per le vigilie dell'immacolata

e dell'Epifania, a sottolineare l'unitarietà con cui è vissuto

a livello popolare l'intero ciclo festivo.

Straordinariamente

vitale è la tradizione musicale del Natale a Licata, popoloso

centro costiero dell'Agrigentino. Sono soprattutto gli zampognari

ad animare le celebrazioni, partecipando alle processioni

dell'Immacolata (8 dicembre) e di santa Lucia (13 dicembre)

ed eseguendo le novene domiciliari. Centinaia di famiglie

usano ancora addobbare le edicole (fiureddi) presso gli

usci di casa, con fronde di vegetali (palme, pino, carrubbo)

e agrumi (arance e mandarini), per potere ospitare i suonatori

nei nove giorni che precedono il Natale. I pochi zampognari

ancora in attività addirittura non riescono a soddisfare

le tante richieste, e pertanto a essi si sono aggiunte due

orchestnine composte da suonatori di banda che in parte

ricalcano il repertorio tradizionale. La zampogna che si

utilizza a Licata è del tipo "a paio" (ciaramedda a paru).

Diversamente dalla zampogna "a chiave" monrealese, questo

strumento - tuttora ampiamente diffuso in Sicilia - è impiegato

per ritmare i balli oltre che per accompagnare canti sacri

ed eseguire sonate solistiche. Il sostegno ritmico è sempre

dato dal cìmmulu (cerchietto, munito di piattini e sonagli),

suonato dal cantore che fa coppia con lo zampognaro (altri

cantori, due o tre, si associano di norma a formare il coro).

Con lo scuotimento del cìmmulu i suonatori segnalano il

loro arrivo presso l'abitazione dei clienti. Appena questi

- soprattutto donne e bambini - si riuniscono all'esterno,

si dà inizio alla novena con un canto in italiano (Tu scendi

dalle stelle, O Maria quanto sei bella) o in siciliano (varie

canzuni lirico-narrative sul tema della Natività). Vi sono

anche canti in cui si mescolano strofe dialettali ad altre

in lingua, secondo una prassi che ribadisce le interferenze

stilistiche caratterizzanti le rappresentazioni musicali

della Natività. Straordinariamente

vitale è la tradizione musicale del Natale a Licata, popoloso

centro costiero dell'Agrigentino. Sono soprattutto gli zampognari

ad animare le celebrazioni, partecipando alle processioni

dell'Immacolata (8 dicembre) e di santa Lucia (13 dicembre)

ed eseguendo le novene domiciliari. Centinaia di famiglie

usano ancora addobbare le edicole (fiureddi) presso gli

usci di casa, con fronde di vegetali (palme, pino, carrubbo)

e agrumi (arance e mandarini), per potere ospitare i suonatori

nei nove giorni che precedono il Natale. I pochi zampognari

ancora in attività addirittura non riescono a soddisfare

le tante richieste, e pertanto a essi si sono aggiunte due

orchestnine composte da suonatori di banda che in parte

ricalcano il repertorio tradizionale. La zampogna che si

utilizza a Licata è del tipo "a paio" (ciaramedda a paru).

Diversamente dalla zampogna "a chiave" monrealese, questo

strumento - tuttora ampiamente diffuso in Sicilia - è impiegato

per ritmare i balli oltre che per accompagnare canti sacri

ed eseguire sonate solistiche. Il sostegno ritmico è sempre

dato dal cìmmulu (cerchietto, munito di piattini e sonagli),

suonato dal cantore che fa coppia con lo zampognaro (altri

cantori, due o tre, si associano di norma a formare il coro).

Con lo scuotimento del cìmmulu i suonatori segnalano il

loro arrivo presso l'abitazione dei clienti. Appena questi

- soprattutto donne e bambini - si riuniscono all'esterno,

si dà inizio alla novena con un canto in italiano (Tu scendi

dalle stelle, O Maria quanto sei bella) o in siciliano (varie

canzuni lirico-narrative sul tema della Natività). Vi sono

anche canti in cui si mescolano strofe dialettali ad altre

in lingua, secondo una prassi che ribadisce le interferenze

stilistiche caratterizzanti le rappresentazioni musicali

della Natività.

Di

notevole interesse è la gestualità del cantore solista,

a braccia aperte in postura di omaggio all'immagine sacra

verso cui sta costantemente rivolto. I moduli musicali possono

essere sommariamente distinti in due tipi: uno di andamento

più regolare, rispondente alle consuete stilizzazioni di

origine semiculta; un altro più libero, tendente a inflessioni

modali. Non è un caso che nei canti eseguiti secondo quest'ultimo

modulo sia piuttosto arduo per chi non conosca già i testi

comprenderne le parole, a causa della dilatazione delle

durate e per la propensione a fondere la voce con il timbro

della zampogna. A tale modulo melodico sono associati esclusivamente

testi siciliani in endecasillabi che racchiudono nuclei

semantici autonomi articolati in strofe brevi (dal distico

alla sestina). La zampogna assume un ruolo di sostegno armonico,

attraverso formule che alternano suoni tenuti a virtuosistici

abbellimenti. Ogni canto si conclude con una cadenza corale

sulla tonica della melodia, seguita da un postludio strumentale

in tempo vivace e regolare (tendente al 6/8) scandito dal

cìmmulu. Questa struttura poetico-musicale offre ampie opportunità

di giustapposizione modulare, poichè permette di collegare

tra loro testi diversi (ma di contenuto unitario) mediante

parti strumentali di raccordo (il postludio funge da preludio

al canto successivo e così via). Temi ricorrenti sono l'adorazione

dei pastori e la ninna nanna al Bambino:

O Bbammineddu (e) quantu

siti bbeddu,

viniti a la me casa si vi piace,

ah ... ah!

Oh ... oh!

Ora ca li pasturi sunnu già arrivati,

i longa via sunnu vinuti,

ah ... ah!

Oh ... oh!

U Bammineddu nta la naca ciancìa

e l'ancilu Gabrieli lu nacava.

Tri palureddi santi ci diciva:

"Dormi figliu, s'amatu di Maria".

E li pasturi già l'amm'adunari,

oh ... oh!

Oh! ... oh!

Vengono

inoltre eseguite diverse melodie esclusivamente strumentali

specificamente associate al Natale, come la Pasturali e

la Campaniata. Interessante in quest'ultimo caso è il principio

imitativo su cui si fonda il brano, inteso a riprodurre

il suono delle "campane di Roma" che annunciano la Natività

(l'imitazione è sostanzialmente ottenuta attraverso formule

fondate su note ribattutte).

Come tutti gli zampognari

siciliani anche quelli licatesi adattano al loro strumento

diverse melodie di vasta diffusione popolare (Bersagliera,

Bandiera rossa, Marina, Bombolo, ecc.) ed eseguono brani

di accompagnamento al ballo (ballitti). La struttura di

questi ultimi si basa su uno schema costante: breve preludio

a ritmo libero (in questa fase il suonatore di cerchietto

si limita a scuotere lo strumento facendo risuonare piattini

e sonagli); giustapposizione di formule melodico-ritmiche

in tempo vivace (tendente al 6/8 o al 12/8), sostenute dal

cìmmulu, che possono essere variamente iterate e combinate

secondo l'abilità del suonatore. La novena si conclude sempre

con un ballittu: se è già buio, e il luogo lo permette,

non è raro che presso le fiureddi siano allestiti dei falò,

scavalcati di corsa dai bambini mentre ancora riecheggia

la musica. Con l'acclamazione corale Viva Gesù Bambino!

si conclude la parte musicale del rito. Le famiglie offrono

allora cibi e bevande ai suonatori e a tutti i presenti,

e se l'offerta è stata particolarmente generosa si suona

ancora un ballittu o un altro brano a richiesta.

L'aspetto

più notevole della tradizione licatese risiede tuttavia

nella Pasturali, una significativa permanenza degli antichi

officia pastoram che si rappresenta dal 26 dicembre al 6

gennaio secondo modalità di committenza analoghe a quelle

della novena. Data la durata, non inferiore a quaranta minuti,

e il costo, pressochè corrispondente a quello pattuito per

un'intera novena, il numero delle Pasturali inscenate ogni

anno raramente supera la dozzina. La rappresentazione richiede

la presenza di sei personaggi: tre pastori chiamati Bardàssaru,

Marsioni e Titu (che nella tradizione locale sono i nomi

dei Re Magi), un Curàtulu (soprintendente di masseria) e

due suonatori. I pastori indossano i tradizionali costumi

in pelle di capra, e il Curàtuilu porta il mantello. Tutti

e tre hanno il volto coperto da lunga barba e reggono in

mano un bastone. Particolarmente interessante è la struttura

drammatica che fonde recitazione, mimica e musica senza

soluzione di continuità. L'aspetto

più notevole della tradizione licatese risiede tuttavia

nella Pasturali, una significativa permanenza degli antichi

officia pastoram che si rappresenta dal 26 dicembre al 6

gennaio secondo modalità di committenza analoghe a quelle

della novena. Data la durata, non inferiore a quaranta minuti,

e il costo, pressochè corrispondente a quello pattuito per

un'intera novena, il numero delle Pasturali inscenate ogni

anno raramente supera la dozzina. La rappresentazione richiede

la presenza di sei personaggi: tre pastori chiamati Bardàssaru,

Marsioni e Titu (che nella tradizione locale sono i nomi

dei Re Magi), un Curàtulu (soprintendente di masseria) e

due suonatori. I pastori indossano i tradizionali costumi

in pelle di capra, e il Curàtuilu porta il mantello. Tutti

e tre hanno il volto coperto da lunga barba e reggono in

mano un bastone. Particolarmente interessante è la struttura

drammatica che fonde recitazione, mimica e musica senza

soluzione di continuità.

Nelle parti recitate

si alternano dialoghi "canonici" in italiano (certamente

basati su un testo scritto di cui si è però persa la memoria)

a battute improvvisate in dialetto strettissimo, a sfondo

comico e talvolta osceno.

La

fase preparatoria è affidata a coloro che hanno prenotato

(addumannata) la Pastarali: famiglie e gruppi di vicinato

(quasi sempre per voto, prumisioni), circoli o associazioni

private (per vivacizzare le attività festive con uno spettacolo

sempre gradito). L'allestimento della "scena" consiste nella

costruzione di una capanna con legni, cartoni e frasche

sotto una fiuredda addobbata come per le novene di Natale

ma con maggiore illuminazione. In prossimità dell'edicola

viene preparato un falò che sarà acceso all'inizio della

rappresentazione, di norma effettuata nelle ore serali.

L'azione

si apre con i pastori che si avvicinano lentamente, accompagnati

dal suono di zampogna e cerchietto, simulando grande stupore

per la forte luce che scorgono in lontananza. Giunti in

prossimità della capanna la musica cessa, i pastori improvvisano

qualche battuta scherzosa e poi si mettono a dormire. La

musica riprende tra il russare e lo spulciarsi dei pastori,

finché giunge il Curàtulu. Questi, che si mostra consapevole

della miracolosa nascita con ampi gesti di gioia e meraviglia,

tenta di svegliare il primo pastore per informarlo della

"lieta novella":

Bardàssaru,

come fai a dormire che al centro della notte Dio ha fatto

giorno. Guarda che brillare di luce ch'è nato sulla grotta

di Betlemme e tu dormi buon pastore, svegliati! Buon pastore,

guarda gli agnelli che pascolano, gli uccelli che cantano

e tu dormi o buon pastore, svegliati! Non temere, buon pastore,

sveglia ch'è nato il Re di tutti i re!

Il

tentativo fallisce e ricomincia la musica in sottofondo

agli andirivieni del Curàtulu sempre più strabiliato dai

sacri eventi. L'invito alla sveglia si ripete identico anche

per gli altri due pastori, ma senza sortire effetti.

Il

Curàtulu si rivolge allora di nuovo al primo pastore, ripetendo

con lievi varianti la precedente esortazione per cercare

di convincerlo, con le buone e con le cattive (a colpi di

bastone), che è nato il Redentore. Questa volta Bardàssaru

si alza e scambia qualche animata battuta con il Curàtulu,

fino a concludere:

Buon

pastore, tu dici che al centro della mezzanotte Dio ha fatto

giorno, ancora gli occhi miei non sono convinti e questa

non è ora di pascolare armenti!

La

reazione di Bardàssaru non scoraggia il Curàtulu che, sempre

intercalando gesti di meraviglia al suono della zampogna,

si rivolge prima a Marsioni e poi a Titu, i quali replicano

analogamente al loro compagno. La musica riprende e il Curàtulu

prova ancora a persuaderli:

Titu,

Bardàssaru e Marsioni, alzatevi o pastori! Venite anche

voi ad adorare Gesù Bambino. Guardate che brillare sulla

grotta di Betlemme, come fate a dormire o pastori, svegliatevi!

A

questo punto i pastori finalmente riconoscono l'avvento

del Messia, escono dalla capanna e si inginocchiano verso

l'immagine sacra esposta nell'edicola. Il Curàtulu allora

declama un componimento in siciliano (cinque quartine endecasillabe

a rima alternata) che rievoca i momenti dell'Annunciazione

e della Natività.

La

Pasturali si conclude con l'offerta al Bambino di Canti

e melodie di danza analoghe a quelle eseguite per le novene.

Nel frattempo i più giovani distruggono la Capanna per alimentare

il falò e saltarci attraverso dando prova di coraggio e

vigore, mentre i commitenti avviano la distribuzione tra

il pubblico di dolci, cibi e bevande.

Una

forma di Pastorale molto diversa rispetto a quella appena

descritta si inscena il giorno dell'Epifania per le strade

e nella piazza principale di Sant'Elisabetta, un piccolo

centro rurale dello Agrigentino. I nuclei essenziali di

questa azione drammatica sono costituiti dalla lunga performance

itinerante del Nardu, figura esemplare del servo pigro e

indolente, un po' scemo un po' saggio, e dalla rappresentazione

in piazza di alcuni momenti della vita di una masseria:

si prepara la ricotta che servirà a condire le "lasagne"

(poi consumate collettivamente), si raccolgono l'erba e

la legna, si trasporta l'acqua, si caccia il coniglio (che

viene immediatamente scuoiato, arrostito e mangiato), si

cattura il "ladro di arance" e infine si uccide il "lupo"

che minaccia di attaccare un agnello. A queste sequenze

si aggiunge un epilogo del tutto autonomo, costituito dall'arrivo

a cavallo dei Magi (i tri Re) che scortano la Sacra Famiglia

in un breve percorso dalla piazza alla chiesa. Nardu partecipa

a questo corteo palesando grande stupore per la nascita

miracolosa e assume quindi un ruolo assimilabile a quello

dello "spaventato" del presepe (u meravigghiatu dà rutta).

La

fase itinerante dell'azione è connotata da un variegato

panorama musicale entro cui si sovrappongono i richiami

che il Curàtulu e il Vurdunaru (mulattiere) rivolgono a

Nardu, le sonate delle zampogne e della banda, i ritmi del

tamburo e gli spari a salve dei Campieri a cavallo, oltre

al festoso scampanio di un gregge, che pure sfila ostentando

sonoramente l'identità della comunità pastorale.

Nardu

- con il volto imbiancato, la gobba e un bastone sopra la

nuca su cui poggia i polsi (nella tipica posizione assunta

dai pastori nel momento del riposo) - agisce in silenzio

comunicando esclusivamente attraverso gesti e mimiche (spesso

oscene).

Le

esortazioni a lui dirette vengono non a caso pronunciate

con la tipica inflessione impiegata per chiamare gli animali

(Oh! Nardu! Eoh! oh! oh! oh! / Unn'am'arrivari di stu passu

Nardu! / Unn'am'arrivari, ah!). Travestimento e azioni del

protagonista, orientati al rovesciamento della norma (disubbidisce,

perde tempo, provoca le donne) e allo spreco (sputa il cibo

e le bevande che i pastori gli offrono, lancia ricotta e

fasci d'erba sul pubblico), rivelano chiaramente quale sia

la funzione simbolica di questa maschera ctonia: instaurare

il caos originario, in modo da rinnovare la fertilità naturale

e umana (significativa a riguardo è anche la presenza nel

corteo dei Cardunara, personaggi che recano a tracolla fasci

di cardi selvatici, veri guardiani dell'ordine naturale

che ostentano i frutti spontanei della terra). Di grande

interesse è quindi la confluenza in questa rappresentazione

di elementi eterogenei che la rendono un esempio unico in

Sicilia.

Un

confronto anche sommario tra le due forme drammatiche esaminate

offre l'opportunità per alcune considerazioni conclusive.

In entrambe le circostanze va anzitutto osservata l'opposizione

tra figure come Bardàssaru, Marsioni, Titu e Nardu, che

presentano i tratti caratterizzanti del basso-corporeo (stupidità,

aggressività, volgarità, oscenità), e figure connotate in

senso positivo: sovrintendenti di masseria, mulattiere,

campieri e pastori "laboriosi". Sia a Licata che a Santa

Elisabetta è inoltre presente la transizione dal basso verso

l'alto del primo tipo drammatico: i pastori licatesi riconoscono

la Natività e la loro azione assume la forma dell'Offerta

musicale al Bambino; il Nardu muta atteggiamento e si accoda

compostamente al corteo della Sacra Famiglia. Nel caso di

Licata si rileva però l'adesione al modello delle Pastorali

di origine ecclesiastica, come dimostra il personaggio del

Curàtulu che, illuminato dalla grazia divina, è il vero

artefice del passaggio dei Pastori dalla condizione "selvaggia"

all'armonia di un'esistenza riscattata dal peccato originale,

mentre i Pastori, dal canto loro, non palesano eccessi paragonabili

a quelli del Nardu. A Santa Elisabetta permangono invece

evidenti i tratti di un arcaico rituale propiziatorio agro-pastorale

connesso al solstizio invernale, il cui tentativo di riplasmazione

entro la cornice della festa cattolica appare assai forzato.

Sergio Bonanzinga

(

TORNA

ALL'INDICE DEGLI ARTICOLI )

|

Le

tradizioni musicali connesse alla celebrazione del Natale

si sono mantenute in Sicilia particolarmente vitali. Con

canti, musiche strumentali e azioni drammatiche si torna

ogni anno a celebrare la Natività: dal 29 novembre, quando

inizia la novena della Immacolata, al 6 gennaio, ricorrenza

dell'Epifania.

Le

tradizioni musicali connesse alla celebrazione del Natale

si sono mantenute in Sicilia particolarmente vitali. Con

canti, musiche strumentali e azioni drammatiche si torna

ogni anno a celebrare la Natività: dal 29 novembre, quando

inizia la novena della Immacolata, al 6 gennaio, ricorrenza

dell'Epifania. Non

diversamente accadeva per i canti. A tale riguardo basti

ricordare l'emblematica vicenda degli orbi (ciechi), suonatori

e cantori ambulanti siciliani. Gli orbi vennero infatti

riuniti in congregazione a Palermo dai Gesuiti fin dal 1661,

con il preciso obiettivo di diffondere presso il popolo

un'ampia produzione di testi poetici dialettali di argomento

religioso: storie di santi, canti di Natività e di Passione,

rosari, ecc. La Chiesa fissava così, attraverso la scrittura,

temi e motivi destinati alla più ampia ricezione popolare

grazie alla mediazione "orale" degli orbi. L'ampio impiego

di testi in latino e, più recentemente, in italiano - dalle

Litaniae lauretanae a inni come Tu scendi dalle stelle,

Evviva Maria, ecc. - conferma la natura "mista" del repertorio

natalizio.

Non

diversamente accadeva per i canti. A tale riguardo basti

ricordare l'emblematica vicenda degli orbi (ciechi), suonatori

e cantori ambulanti siciliani. Gli orbi vennero infatti

riuniti in congregazione a Palermo dai Gesuiti fin dal 1661,

con il preciso obiettivo di diffondere presso il popolo

un'ampia produzione di testi poetici dialettali di argomento

religioso: storie di santi, canti di Natività e di Passione,

rosari, ecc. La Chiesa fissava così, attraverso la scrittura,

temi e motivi destinati alla più ampia ricezione popolare

grazie alla mediazione "orale" degli orbi. L'ampio impiego

di testi in latino e, più recentemente, in italiano - dalle

Litaniae lauretanae a inni come Tu scendi dalle stelle,

Evviva Maria, ecc. - conferma la natura "mista" del repertorio

natalizio. I

testi drammatici, poetici e musicali di provenienza soprattutto

ecclesiastica si andarono tuttavia adattando all'ambiente

in cui si diffondevano. Gli interpreti popolani tendevano

a trasformare gli officia pastorum (o misteri) in rappresentazioni

che lasciavano ampio spazio all'improvvisazione (anche con

l'inserimento di danze, mimiche e dialoghi comici o addirittura

osceni) e all'abbondante consumo di cibo e bevande (perfino

all'interno delle chiese, nonostante le reiterate proibizioni

sinodali). Le novene domiciliari assumevano l'andamento

di una vera festa, con offerte alimentari, accensione di

fuochi e balli estemporanei.

I

testi drammatici, poetici e musicali di provenienza soprattutto

ecclesiastica si andarono tuttavia adattando all'ambiente

in cui si diffondevano. Gli interpreti popolani tendevano

a trasformare gli officia pastorum (o misteri) in rappresentazioni

che lasciavano ampio spazio all'improvvisazione (anche con

l'inserimento di danze, mimiche e dialoghi comici o addirittura

osceni) e all'abbondante consumo di cibo e bevande (perfino

all'interno delle chiese, nonostante le reiterate proibizioni

sinodali). Le novene domiciliari assumevano l'andamento

di una vera festa, con offerte alimentari, accensione di

fuochi e balli estemporanei. L'itinerario

può prendere avvio da Monreale, importante centro a pochi

chilometri da Palermo, dove diverse coppie di zampognari-cantori

ancora si esibiscono dietro compenso dall'Immacolata all'Epifania.

Particolare è però lo strumento impiegato da questi suonatori,

unici in Sicilia a utilizzare la grande zampogna "a chiave"

più comunemente diffusa nell'Italia centro-meridionale.

Il medesimo strumento era adoperato dagli zampognari palermitani,

la cui ultima generazione si è estinta all'inizio degli

anni Sessanta. Questi sono stati però in parte sostituiti

dai ciaramiddari di Monreale, che tuttora usano recarsi

a suonare presso numerose famiglie e botteghe nei rioni

popolari di Palermo (Brancaccio, Cuba-Calatafimi, Mezzomonreale,

Guadagna, Uditore, Villa Ciambra, Boccadifalco). Dal 29

novembre al 7 dicembre si svolge la novena dell'Immacolata

(nuvena dà Madonna), seguita dalla novena di Natale (nuvena

i Natali) che va dal 16 al 24 dicembre. Il ciclo si chiude

con l'ottava dell'Epifania (detta semplicemente ottava)

che si celebra dal 29 dicembre al 5 gennaio. Il triduo (triinu)

consiste in una prestazione musicale limitata ai tre giorni

conclusivi dell'ottava (3-5 gennaio), e viene richiesto

dalle famiglie meno abbienti o da quanti, se pure in ritardo,

non vogliono rinunciare al "suono" della zampogna.

L'itinerario

può prendere avvio da Monreale, importante centro a pochi

chilometri da Palermo, dove diverse coppie di zampognari-cantori

ancora si esibiscono dietro compenso dall'Immacolata all'Epifania.

Particolare è però lo strumento impiegato da questi suonatori,

unici in Sicilia a utilizzare la grande zampogna "a chiave"

più comunemente diffusa nell'Italia centro-meridionale.

Il medesimo strumento era adoperato dagli zampognari palermitani,

la cui ultima generazione si è estinta all'inizio degli

anni Sessanta. Questi sono stati però in parte sostituiti

dai ciaramiddari di Monreale, che tuttora usano recarsi

a suonare presso numerose famiglie e botteghe nei rioni

popolari di Palermo (Brancaccio, Cuba-Calatafimi, Mezzomonreale,

Guadagna, Uditore, Villa Ciambra, Boccadifalco). Dal 29

novembre al 7 dicembre si svolge la novena dell'Immacolata

(nuvena dà Madonna), seguita dalla novena di Natale (nuvena

i Natali) che va dal 16 al 24 dicembre. Il ciclo si chiude

con l'ottava dell'Epifania (detta semplicemente ottava)

che si celebra dal 29 dicembre al 5 gennaio. Il triduo (triinu)

consiste in una prestazione musicale limitata ai tre giorni

conclusivi dell'ottava (3-5 gennaio), e viene richiesto

dalle famiglie meno abbienti o da quanti, se pure in ritardo,

non vogliono rinunciare al "suono" della zampogna. Novene,

ottave e tridui si celebrano di mattina (a partire dalle

sette) e di sera (dall'imbrunire). Le esibizioni avvengono

all'interno delle abitazioni dei committenti (davanti al

presepe o a immagini sacre) oppure all'esterno se vi si

trova collocata un'edicola votiva (cappilluzza, cupulìcchia),

ancora talvolta decorata secondo consuetudine con fronde

d'agrumi cariche di frutti. I tre brani (tri caddozzi) in

cui normalmente si articola ogni esibizione variano in funzione

delle occasioni e delle richieste dei committenti (parrucciani).

Il repertorio comprende canti di argomento devozionale analoghi

a quelli ampiamente attestati in Sicilia nei secoli scorsi.

Alcuni sono canti narrativi legati ai temi della Natività

e della Passione: U caminu i san Giseppi (il viaggio a Betlemme);

A la notti di Natali (la nascita); Ninu ninu lu picuraru

(l'adorazione del Bambino); I tri Re (l'arrivo dei Magi);

Quannu la santa Matri caminava (la ricerca del Cristo Morto

da parte della Madonna). Altri raccontano "storie" di santi

(Santa Rusulìa, Sant'Antuninu la missa nicìa, U miraculu

i sant'Antuninu) e la parabola del Figliol prodigo (U figghiu

prònicu).

Novene,

ottave e tridui si celebrano di mattina (a partire dalle

sette) e di sera (dall'imbrunire). Le esibizioni avvengono

all'interno delle abitazioni dei committenti (davanti al

presepe o a immagini sacre) oppure all'esterno se vi si

trova collocata un'edicola votiva (cappilluzza, cupulìcchia),

ancora talvolta decorata secondo consuetudine con fronde

d'agrumi cariche di frutti. I tre brani (tri caddozzi) in

cui normalmente si articola ogni esibizione variano in funzione

delle occasioni e delle richieste dei committenti (parrucciani).

Il repertorio comprende canti di argomento devozionale analoghi

a quelli ampiamente attestati in Sicilia nei secoli scorsi.

Alcuni sono canti narrativi legati ai temi della Natività

e della Passione: U caminu i san Giseppi (il viaggio a Betlemme);

A la notti di Natali (la nascita); Ninu ninu lu picuraru

(l'adorazione del Bambino); I tri Re (l'arrivo dei Magi);

Quannu la santa Matri caminava (la ricerca del Cristo Morto

da parte della Madonna). Altri raccontano "storie" di santi

(Santa Rusulìa, Sant'Antuninu la missa nicìa, U miraculu

i sant'Antuninu) e la parabola del Figliol prodigo (U figghiu

prònicu). Come

normalmente accade nella musica di tradizione orale, un

ridotto numero di melodie (quattro) viene adattato a testi

diversi. Riguardo alle modalità perfermotive si rileva in

particolare la contrapposizione tra l'andamento libero dei

preludi (varianti più o meno estese della medesima struttura

melodica) e il tendenziale assestamento metrico delle parti

cantate (caratterizzate dalla propensione a ricercare la

massima "consonanza" tra l'emissione vocale e il timbro

dello strumento). Il materiale melodico delle canzuni viene

anche proposto in forma strumentale, nell'ambito di estemporanei

componimenti in cui si usa fondere più melodie.

Come

normalmente accade nella musica di tradizione orale, un

ridotto numero di melodie (quattro) viene adattato a testi

diversi. Riguardo alle modalità perfermotive si rileva in

particolare la contrapposizione tra l'andamento libero dei

preludi (varianti più o meno estese della medesima struttura

melodica) e il tendenziale assestamento metrico delle parti

cantate (caratterizzate dalla propensione a ricercare la

massima "consonanza" tra l'emissione vocale e il timbro

dello strumento). Il materiale melodico delle canzuni viene

anche proposto in forma strumentale, nell'ambito di estemporanei

componimenti in cui si usa fondere più melodie. Tra

i canti del repertorio monrealese quello che rispecchia

la forma canonica della "novena" (nuvena, nnuena) - ovvero

di un esteso componimento narrativo suddiviso in nove parti

da cantarsi giornalmente nel corso di tutto il ciclo devozionale

- è U caminu i san Giseppi. I suonatori, tuttavia, non rispettano

più la tradizionale modalità esecutiva, e ne cantano frammenti

a loro piacimento o in base alle richieste dei committenti.

Si tratta di un lungo testo in quartine di ottonari che

narra le peripezie della Sacra Famiglia, dalla diffusione

del bando imperiale relativo al censimento fino al momento

della Natività.

Tra

i canti del repertorio monrealese quello che rispecchia

la forma canonica della "novena" (nuvena, nnuena) - ovvero

di un esteso componimento narrativo suddiviso in nove parti

da cantarsi giornalmente nel corso di tutto il ciclo devozionale

- è U caminu i san Giseppi. I suonatori, tuttavia, non rispettano

più la tradizionale modalità esecutiva, e ne cantano frammenti

a loro piacimento o in base alle richieste dei committenti.

Si tratta di un lungo testo in quartine di ottonari che

narra le peripezie della Sacra Famiglia, dalla diffusione

del bando imperiale relativo al censimento fino al momento

della Natività. Questi

zampognari-cantori del circondario palermitano, più sensibili

a contesti semiculti e chiesastici, si sono posti, non diversamente

dai cantastorie ciechi, come gli attori e i mediatori di

un immaginario sacro ancora oggi in parte funzionale.

Questi

zampognari-cantori del circondario palermitano, più sensibili

a contesti semiculti e chiesastici, si sono posti, non diversamente

dai cantastorie ciechi, come gli attori e i mediatori di

un immaginario sacro ancora oggi in parte funzionale. Straordinariamente

vitale è la tradizione musicale del Natale a Licata, popoloso

centro costiero dell'Agrigentino. Sono soprattutto gli zampognari

ad animare le celebrazioni, partecipando alle processioni

dell'Immacolata (8 dicembre) e di santa Lucia (13 dicembre)

ed eseguendo le novene domiciliari. Centinaia di famiglie

usano ancora addobbare le edicole (fiureddi) presso gli

usci di casa, con fronde di vegetali (palme, pino, carrubbo)

e agrumi (arance e mandarini), per potere ospitare i suonatori

nei nove giorni che precedono il Natale. I pochi zampognari

ancora in attività addirittura non riescono a soddisfare

le tante richieste, e pertanto a essi si sono aggiunte due

orchestnine composte da suonatori di banda che in parte

ricalcano il repertorio tradizionale. La zampogna che si

utilizza a Licata è del tipo "a paio" (ciaramedda a paru).

Diversamente dalla zampogna "a chiave" monrealese, questo

strumento - tuttora ampiamente diffuso in Sicilia - è impiegato

per ritmare i balli oltre che per accompagnare canti sacri

ed eseguire sonate solistiche. Il sostegno ritmico è sempre

dato dal cìmmulu (cerchietto, munito di piattini e sonagli),

suonato dal cantore che fa coppia con lo zampognaro (altri

cantori, due o tre, si associano di norma a formare il coro).

Con lo scuotimento del cìmmulu i suonatori segnalano il

loro arrivo presso l'abitazione dei clienti. Appena questi

- soprattutto donne e bambini - si riuniscono all'esterno,

si dà inizio alla novena con un canto in italiano (Tu scendi

dalle stelle, O Maria quanto sei bella) o in siciliano (varie

canzuni lirico-narrative sul tema della Natività). Vi sono

anche canti in cui si mescolano strofe dialettali ad altre

in lingua, secondo una prassi che ribadisce le interferenze

stilistiche caratterizzanti le rappresentazioni musicali

della Natività.

Straordinariamente

vitale è la tradizione musicale del Natale a Licata, popoloso

centro costiero dell'Agrigentino. Sono soprattutto gli zampognari

ad animare le celebrazioni, partecipando alle processioni

dell'Immacolata (8 dicembre) e di santa Lucia (13 dicembre)

ed eseguendo le novene domiciliari. Centinaia di famiglie

usano ancora addobbare le edicole (fiureddi) presso gli

usci di casa, con fronde di vegetali (palme, pino, carrubbo)

e agrumi (arance e mandarini), per potere ospitare i suonatori

nei nove giorni che precedono il Natale. I pochi zampognari

ancora in attività addirittura non riescono a soddisfare

le tante richieste, e pertanto a essi si sono aggiunte due

orchestnine composte da suonatori di banda che in parte

ricalcano il repertorio tradizionale. La zampogna che si

utilizza a Licata è del tipo "a paio" (ciaramedda a paru).

Diversamente dalla zampogna "a chiave" monrealese, questo

strumento - tuttora ampiamente diffuso in Sicilia - è impiegato

per ritmare i balli oltre che per accompagnare canti sacri

ed eseguire sonate solistiche. Il sostegno ritmico è sempre

dato dal cìmmulu (cerchietto, munito di piattini e sonagli),

suonato dal cantore che fa coppia con lo zampognaro (altri

cantori, due o tre, si associano di norma a formare il coro).

Con lo scuotimento del cìmmulu i suonatori segnalano il

loro arrivo presso l'abitazione dei clienti. Appena questi

- soprattutto donne e bambini - si riuniscono all'esterno,

si dà inizio alla novena con un canto in italiano (Tu scendi

dalle stelle, O Maria quanto sei bella) o in siciliano (varie

canzuni lirico-narrative sul tema della Natività). Vi sono

anche canti in cui si mescolano strofe dialettali ad altre

in lingua, secondo una prassi che ribadisce le interferenze

stilistiche caratterizzanti le rappresentazioni musicali

della Natività. L'aspetto

più notevole della tradizione licatese risiede tuttavia

nella Pasturali, una significativa permanenza degli antichi

officia pastoram che si rappresenta dal 26 dicembre al 6

gennaio secondo modalità di committenza analoghe a quelle

della novena. Data la durata, non inferiore a quaranta minuti,

e il costo, pressochè corrispondente a quello pattuito per

un'intera novena, il numero delle Pasturali inscenate ogni

anno raramente supera la dozzina. La rappresentazione richiede

la presenza di sei personaggi: tre pastori chiamati Bardàssaru,

Marsioni e Titu (che nella tradizione locale sono i nomi

dei Re Magi), un Curàtulu (soprintendente di masseria) e

due suonatori. I pastori indossano i tradizionali costumi

in pelle di capra, e il Curàtuilu porta il mantello. Tutti

e tre hanno il volto coperto da lunga barba e reggono in

mano un bastone. Particolarmente interessante è la struttura

drammatica che fonde recitazione, mimica e musica senza

soluzione di continuità.

L'aspetto

più notevole della tradizione licatese risiede tuttavia

nella Pasturali, una significativa permanenza degli antichi

officia pastoram che si rappresenta dal 26 dicembre al 6

gennaio secondo modalità di committenza analoghe a quelle

della novena. Data la durata, non inferiore a quaranta minuti,

e il costo, pressochè corrispondente a quello pattuito per

un'intera novena, il numero delle Pasturali inscenate ogni

anno raramente supera la dozzina. La rappresentazione richiede

la presenza di sei personaggi: tre pastori chiamati Bardàssaru,

Marsioni e Titu (che nella tradizione locale sono i nomi

dei Re Magi), un Curàtulu (soprintendente di masseria) e

due suonatori. I pastori indossano i tradizionali costumi

in pelle di capra, e il Curàtuilu porta il mantello. Tutti

e tre hanno il volto coperto da lunga barba e reggono in

mano un bastone. Particolarmente interessante è la struttura

drammatica che fonde recitazione, mimica e musica senza

soluzione di continuità.