IL TEATRO DEL MONDO

Antonino Cusumano

Del

Natale il presepe è la prima immagine, iconografia esemplare

della tradizione, paesaggi e architettura di un luogo che

appartiene all'infanzia di ciascuno ed è per questo parafrasi

delle memorie familiari. Del

Natale il presepe è la prima immagine, iconografia esemplare

della tradizione, paesaggi e architettura di un luogo che

appartiene all'infanzia di ciascuno ed è per questo parafrasi

delle memorie familiari.

Al

di là del suo apparato di simboli religiosi e cristiani,

il presepe è teatro antico e ingenuo, spazio di affettuosa

composizione e di domestica rappresentazione del mondo,

orizzonte di segni e di figure partecipato in qualche modo

da tutti, anche dai non credenti, perché allegoria del paese,

microcosmo di una realtà sognata più che vissuta, dove i

conflitti si stemperano e vince l'armonia.

Quanto

viene messo in scena attorno al tema della Natività evoca,

da un lato, l'irruzione del Divino nella storia e, dall'altro,

la dimensione quotidiana del vivere all'interno di un'ideale

comunità umana.

Collocato

tra le pareti di una stanza semibuia, quasi sospesa nel

gioco misterioso delle luci intermittenti, ovvero custodito

in piccole ed eleganti bacheche o sotto campane di vetro,

il presepe, sia esso colto o popolare, esteso o miniaturizzato,

è essenzialmente racconto, plastica narrazione di un evento

centrale che si fonda sulla costruzione di un "recinto"

o spazio sacro entro il quale il tempo declinato nella ciclicità

delle sue sequenze si rinnova eguale e presente. Fulcro

della rappresentazione sembra essere la grotta, ove convergono

i raggi delle stelle di cartone, gli scoscesi e tortuosi

sentieri del villaggio, i passi e gli sguardi dei pastori

carichi di offerte. Ma, a guardar bene, l'ordine cosmogonico

disegnato dal presepe è dato dalla fitta trama delle relazioni

spaziali, dal tessuto connettivo degli elementi topografici,

dalla tridimensionalità dell'impianto scenografico, dalla

rete di reciprocità descritta tra architetture e fondali,

tra percorsi e statuette. Il groviglio di umanità, che anima

la vita di questo teatro del mondo reinventato tra

le mura domestiche, si dispiega attraverso l'illustrazione

dei vari mestieri e la presentazione in forma di processione

dei numerosi doni che pur nella loro sostanziale povertà

valgono ad arricchire l'ordito dei legami e dei vincoli

di riconoscimento della comunità.

Pur

nello scomporre e ricomporre ogni anno la scenografia, variando

o aggiungendo particolari, introducendo nuove figure o adoperando

nuovi materiali, immutato resta tuttavia l'impianto complessivo

della rappresentazione, l'idea della comunità, la sostanza

narrativa del viaggio inteso come percorso simbolico verso

la grotta ma anche come ricerca attraverso la memoria delle

origini e dell'identità. Il paesaggio agropastorale del

villaggio ricostruito si accompagna a scorci di un improbabile

Oriente, frammenti di una Palestina immaginaria, con minareti

in lontananza e sporadiche palme in mezzo al deserto di

sabbia. Francesco Faeta ha osservato che "alcune volte,

turrite mura di una Gerusalemme che sembra uscita da un

fondale dell'opera dei pupi campeggiano sullo sfondo, in

altri casi palazzi fortificati o loro ruderi si inscrivono

nell'ambiente, altre volte ancora i resti di un tempio classico

ospitano direttamente la Natività". Al di là della loro

verosimiglianza, ciascuno dei segni costitutivi della scena

presepiale è carico di evidenti funzioni simbolico-rituali:

così il ponte che sormonta un breve ruscello scintillante

di carta stagnola; così il piccolo lago con le acque sospese

su cocci di vetro o di specchi; così le montagne di sughero,

le fronde d'arancio, i candidi fiocchi di neve sfilacciati

dall'ovatta e infine le stelle con al centro la cometa d'argento

che brilla alta nel cielo blu di cartapesta. Nessuno di

questi elementi paesagglstici trova riscontro in sicure

fonti documentarie e tutti, pur ispirandosi con libertà

ai testi della storia sacra, si richiamano ad una radicata

tradizione orale e popolare, formatasi essenzialmente su

una felice commistione di idealità artistiche e bisogni

devozionali.

Dalla

letteratura dei miti alla costruzione tridimensionale del

presepe i passaggi, le migrazioni e i percorsi di segni

e di simboli non sono né lineari né unidirezionali. Come

accade per tutti i fatti culturali, la genesi delle prime

rappresentazioni plastiche della scena della Natività è

riconducibile a vicende e fenomeni diversi, la cui influenza

è stata reciproca e sincronica. Come ha rilevato Gennaro

Borrelli, "Presepe ha significato di greppia che

per l'occasione fu adoperata quale culla: la più antica

chiesa che porta questo nome è quella di Santa Maria

ad Praesepe, ora S.Maria Maggiore in Roma. Il luogo

dove sin dal tempo di Papa Liborio (fondatore della basilica)

si adoperava un simulacro simboleggiante il divino evento

è ora ubicato nella cappella Sistina della chiesa stessa,

e rappresenta un piccolo ambiente, a forma di cripta, ove

sin dal 354, anno in cui fu istituita la festa della Natività,

si celebravano messe nel giorno di Natale, davanti ad un

simbolo della sacra mangiatoia, sostituito, secondo la tradizione,

tra il 642 ed il 649, dalle vere reliquie della sacra culla

di Betlemme".

Se

gli studiosi hanno accertato che gran parte dell'iconografia

del Natale è mutuata dai Vangeli apocrifi non meno che da

descrizioni e narrazioni antecedenti alla diffusione del

cristianesimo, di provenienza dal mondo orientale e in particolare

da quello siriaco, la tradizione presepiale è stata probabilmente

modellata sulle forme e le strutture teatrali dei drammi

sacri ma ancora più decisamente promossa e favorita dallo

sviluppo che il tema della Natività ha conosciuto nelle

arti plastiche e figurative. In questo senso, è ormai chiaramente

riconosciuto il notevole influsso esercitato dal presepe

napoletano su quello siciliano, considerati gli stretti

rapporti sociali e culturali tra i due centri del Meridione

e il ruolo politico ed economico preminente della città

partenopea.

Apparso

come oggetto di culto soprattutto all'interno delle chiese

e diffuso in Sicilia a partire dal secolo XV, il costume

di rappresentare la nascita di Gesù con statuine tridimensionali

mobili riprende moduli spaziali e schemi formali della cultura

figurativa già espressa su questo soggetto attraverso i

codici miniati, i mosaici, le immagini a stampa, le pitture

su pareti e su vetro, e soprattutto i bassorilievi in marmo.

Basterà ricordare i nomi del Laurana e dei Gagini, i primi

veri giganti della scultura presepiale siciliana, per identificare

i modelli espressivi più compiutamente rappresentativi e

risalire alle origini dell'illustre tradizione artistica.

Il passaggio dalla esecuzione delle figure in pietra a quelle

in legno a tutto tondo può essere storicamente considerato

l'atto di nascita del presepe vero e proprio, che si caratterizza

subito per la teatralizzazione delle composizioni plastiche

e la forte impronta naturalistica affidata alla modellazione

dei personaggi. Apparso

come oggetto di culto soprattutto all'interno delle chiese

e diffuso in Sicilia a partire dal secolo XV, il costume

di rappresentare la nascita di Gesù con statuine tridimensionali

mobili riprende moduli spaziali e schemi formali della cultura

figurativa già espressa su questo soggetto attraverso i

codici miniati, i mosaici, le immagini a stampa, le pitture

su pareti e su vetro, e soprattutto i bassorilievi in marmo.

Basterà ricordare i nomi del Laurana e dei Gagini, i primi

veri giganti della scultura presepiale siciliana, per identificare

i modelli espressivi più compiutamente rappresentativi e

risalire alle origini dell'illustre tradizione artistica.

Il passaggio dalla esecuzione delle figure in pietra a quelle

in legno a tutto tondo può essere storicamente considerato

l'atto di nascita del presepe vero e proprio, che si caratterizza

subito per la teatralizzazione delle composizioni plastiche

e la forte impronta naturalistica affidata alla modellazione

dei personaggi.

"Teatralità

e naturalismo, ha scritto Antonino Buttitta, riflettono

naturalmente un chiaro spostamento di interesse dall'evento

della Natività in quanto tale alle composite scenografie

e alle situazioni d'ambiente". Fra più antichi presepi siciliani

è quello che si conserva nella chiesa di San Bartolomeo

a Scicli, opera di fattura napoletana che si fa risalire

al 1576 anche se ha subìto nel tempo reiterati interventi

di restauro, con pesanti rimaneggiamenti e consistenti integrazioni.

A dare impulso

alla pratica di disporre i gruppi di statue, realizzati

anche a grandezza naturale, secondo una precisa e articolata

ambientazione scenografica contribuirono senza alcun dubbio

i Gesuiti, impegnati a divulgare anche attraverso questo

nuovo strumento di comunicazione visiva la potenza della

Chiesa post-tridentina unitamente al prestigio del proprio

ordine religioso. Presepi monumentali erano allestiti davanti

all'altare o nei chiostri e restavano esposti durante tutto

il periodo natalizio: rituali novene eseguite da pastori

con le tradizionali "ciaramelle" accompagnavano le visite

dei devoti.

Già

nella prima metà del XVII secolo è attestato l'impiego di

figure mobili, scolpite in legno in piccola o in grande

scala, all'interno di presepi montati nelle cappelle private

dei nobili. Uscite dalle chiese ed entrate nelle case delle

famiglie aristocratiche, le statuine crescono di numero

e si arricchiscono sempre più di elementi decorativi che

ne accentuano eleganza formale e vivacità realistica. Nell'assumere

funzioni di arredo con ambizioni estetiche, i presepi che

occupavano interi salotti erano destinati a diventare oggetti

d'arte, motivo di vanto, di orgoglio e perfino di competizione.

Quando si cominciarono ad usare materiali preziosi come

l'oro, l'argento, la madreperla, l'avorio e il corallo,

l'evoluzione del presepe in soprammobile in stile raggiunse

il suo culmine. Chiusa dentro bacheche di vetro, la piccola

composizione della Natività s'imponeva su antichi cassettoni

o davanti a raffinate specchiere, rimanendo stabilmente

esposta per essere a lungo ammirata. In epoca barocca, tra

Seicento e Settecento, sicura perizia tecnica e accurata

perfezione formale si coniugavano nella creazione di presepi

artistici, a formato ridotto, di produzione prevalentemente

trapanese. Mentre a Napoli si introducevano i manichini

lignei rivestiti con le più ricche e sfarzose stoffe degli

abiti della moda del tempo, in Sicilia la ricchezza e la

ricercatezza nei gusti e nello stile erano date soprattutto

dalla lavorazione a bulino delle pietre più pregiate, con

le quali erano eseguite le piccole e splendide Sacre Famiglie,

oggi in gran parte conservate presso il Museo Pepoli di

Trapani. Nella stagione in cui le arti decorative conoscevano

in tutta l'Isola uno straordinario e originale sviluppo,

le maestranze trapanesi seppero interpretare con esiti di

altissima qualità e creatività le esigenze di rappresentanza

simbolica della ricca borghesia emergente locale. Argentieri

e corallari diedero vita a un capitolo tutto nuovo e tutto

siciliano della storia del presepe, attraverso la manifattura

di piccoli gruppi scultorei raffiguranti la Natività inserita

fra i ruderi di un edificio classico o nel folto di una

rigogliosa vegetazione. Già

nella prima metà del XVII secolo è attestato l'impiego di

figure mobili, scolpite in legno in piccola o in grande

scala, all'interno di presepi montati nelle cappelle private

dei nobili. Uscite dalle chiese ed entrate nelle case delle

famiglie aristocratiche, le statuine crescono di numero

e si arricchiscono sempre più di elementi decorativi che

ne accentuano eleganza formale e vivacità realistica. Nell'assumere

funzioni di arredo con ambizioni estetiche, i presepi che

occupavano interi salotti erano destinati a diventare oggetti

d'arte, motivo di vanto, di orgoglio e perfino di competizione.

Quando si cominciarono ad usare materiali preziosi come

l'oro, l'argento, la madreperla, l'avorio e il corallo,

l'evoluzione del presepe in soprammobile in stile raggiunse

il suo culmine. Chiusa dentro bacheche di vetro, la piccola

composizione della Natività s'imponeva su antichi cassettoni

o davanti a raffinate specchiere, rimanendo stabilmente

esposta per essere a lungo ammirata. In epoca barocca, tra

Seicento e Settecento, sicura perizia tecnica e accurata

perfezione formale si coniugavano nella creazione di presepi

artistici, a formato ridotto, di produzione prevalentemente

trapanese. Mentre a Napoli si introducevano i manichini

lignei rivestiti con le più ricche e sfarzose stoffe degli

abiti della moda del tempo, in Sicilia la ricchezza e la

ricercatezza nei gusti e nello stile erano date soprattutto

dalla lavorazione a bulino delle pietre più pregiate, con

le quali erano eseguite le piccole e splendide Sacre Famiglie,

oggi in gran parte conservate presso il Museo Pepoli di

Trapani. Nella stagione in cui le arti decorative conoscevano

in tutta l'Isola uno straordinario e originale sviluppo,

le maestranze trapanesi seppero interpretare con esiti di

altissima qualità e creatività le esigenze di rappresentanza

simbolica della ricca borghesia emergente locale. Argentieri

e corallari diedero vita a un capitolo tutto nuovo e tutto

siciliano della storia del presepe, attraverso la manifattura

di piccoli gruppi scultorei raffiguranti la Natività inserita

fra i ruderi di un edificio classico o nel folto di una

rigogliosa vegetazione.

La

sapiente commistione cromatica dei diversi materiali preziosi:

il bianco intenso dell'avorio, il rame dorato, il rosso

vivo del corallo, i contrastanti riflessi delle lamine d'argento

sbalzate e delle gemme e degli smalti applicati, ha contribuito

a fare, di queste minute ed elaborate composizioni, singolari

opere d'arte la cui fama ha percorso tutta l'Europa. Fra

gli autori di questi presepi si ricorda il maestro Giuseppe

Tipa che con i figli Andrea e Alberto fu titolare di una

prestigiosa bottega attiva a Trapani almeno fino alla fine

del XVIII secolo.

Alla

stessa città di Trapani e al nome di Giovanni Matera si

legano le fortune di un'altra fondamentale pagina nella

storia della cultura figurativa siciliana: l'arte della

scultura modellata secondo le tecniche della "tela e colla".

In legno di tiglio erano costruiti la testa e lo scheletro

delle figure, su cui erano organicamente sovrapposte e morbidamente

drappeggiate tele imbevute di colla e gesso a simulare i

costumi dei personaggi. Matera fu insuperato caposcuola

di queste particolari tecniche di scultura presepiale che

troveranno in seguito applicazione nella realizzazione dei

famosi gruppi dei Misteri della processione del Venerdì

Santo. Le sue opere più significative si possono ammirare

nel Museo Pitrè di Palermo e nel Museo Nazionale di Monaco

di Baviera. Per il soggetto rappresentato e per la teatralità

dispiegata nella forte carica gestuale e nell'audace torsione

dei corpi, sono di straordinario interesse le figure che

compongono le scene della Strage degli Innocenti. La brutale

efferatezza dell'eccidio è riprodotta con sequenze plastiche

ed espressionistiche che possiedono movimento e ritmo narrativo.

Tecniche

e stile adoperati dal Matera furono a lungo modelli di riferimento

per i costruttori di pastori dei presepi siciliani, grazie

anche all'economicità dei materiali d'uso che favori una

larga diffusione popolare di questa tradizione artigianale.

Ciò non impedì nella lavorazione la sperimentazione di collanti

a base animale, di nuove misture di argilla, stucco e pastiglia

nella manifattura di composizioni scenografiche.

Un

discorso a parte merita la produzione dei presepi in cera,

particolarmente ricca nella regione iblea, che può vantare

una storica e ancora fiorente apicoltura. La ceroplastica,

attività praticata fin dal medioevo all'interno dei monasteri

e dei conventi, diventò a partire dal secolo XVIII specializzazione

dei cirari, che sfruttarono la versatilità e la duttilità

della materia per eseguire ex voto, modellare santi e bambinelli

e plasmare piccole Natività destinate ad una committenza

non solo ecclesiastica. Dentro eleganti scaffarate

le cere scolpite erano oggetto di culto ma anche di ammirazione

artistica, per la varietà e la preziosità degli addobbi

che spesso guarnivano i soggetti. Di notevole fattura sono

le opere del siracusano Gaetano Zummo, tra i primi e il

più celebre ceroplasta siciliano.

Nel

Victoria and Albert Museum di Londra si trovano suoi gruppi

statuari di grande pregio. Nel

Victoria and Albert Museum di Londra si trovano suoi gruppi

statuari di grande pregio.

Attraverso

documentate ricerche gli studiosi hanno accertato la paternità

di non pochi presepi in cera. Sono, tra gli altri, noti

i nomi di Anna Lo Fortino e di Rosalia Novelli di Palermo,

di Giovanni Rosselli di Messina e di Ignazio Macca di Noto.

Nel Museo Bellomo di Siracusa è possibile osservare parecchi

esemplari della loro produzione ceroplastica, che ha attraversato

tutto il Settecento fino a giungere ai primi decenni del

secolo scorso. I temi della Sacra Famiglia, della Natività

e dell'Adorazione dei Magi trovano negli effetti del bulino

sulla docile cera un'accurata rappresentazione realistica

animata da particolari espressivi e decorativi.

Alle

soglie dell'Ottocento il presepe, definitivamente uscito

dagli ambienti meramente ecclesiastici e aristocratici,

comincia ad assumere connotati e caratteri popolari, diventa

oggetto domestico rituale, entra anche nelle case delle

famiglie meno abbienti, sia in città che nelle campagne.

La svolta si può ricondurre all'evoluzione delle tecniche

di lavorazione delle figure e, più in generale, ai mutamenti

economici e culturali che investono la società siciliana.

Sono gli anni durante i quali prende forma quella straordinaria

tessitura di esperienze artistico-figurative che ha caratterizzato

la vita e la cultura delle classi popolari dell'Isola nel

cuore dell'800. Pitture su vetro e su carro, tavolette votive

e cartelli dei cantastorie e dell'opera dei pupi sono alcuni

dei prodotti e dei generi della tradizione iconografica

siciliana che hanno conosciuto in quel periodo una fortunata

stagione creativa. Ebbe particolare sviluppo anche in quegli

anni la ceramica popolare e con essa l'arte dei flgurinai,

ovvero degli artigiani che dall'argilla modellata ricavavano

le statuine da presepe. L'introduzione degli stampi di gesso

nel ciclo di lavorazione fu poi determinante per abbassare

i costi e incrementare la produzione in serie delle figurine

in terracotta. Da questo fatto tecnico e da questo preciso

momento può farsi cominciare la storia del presepe popolare

con le sue alterne vicende che continuano fino ai nostri

giorni.

Se

è vero che l'arte popolare pur muovendo da modelli culti

non è di questi semplice o passiva ripetizione né imitazione

più o meno fedele o sbiadita, la rappresentazione plastica

della Natività a livello popolare, per le funzioni sociali

radicalmente diverse a cui si richiama, si lascia riconoscere

per determinati tratti distintivi, assunti in corrispondenza

dei particolari significati e valori simbolici attribuiti

alle opere. Così, le statuine d'argilla dipinte a forti

tinte non sono più filologicamente riconducibili alla realtà

storica dell'Evento rappresentato quanto piuttosto a quella

metastorica del mito rievocato. Nella semplice forma di

"pastori", i personaggi che partecipano al rito interpretano

ruoli e vestono costumi che sono di un tempo diverso da

quello narrato: sono contadini, artigiani, pellegrini, venditori,

cacciatori e pescatori che hanno facce, fogge e posture

appartenenti al mondo popolare e alla dimensione quotidiana

delle comunità siciliane del secolo scorso. I possibili

anacronismi, certe incongruenze geografiche e temporali,

alcune vistose discrasie tecniche, la mescolanza di stili

architettonici, sono motivati dal bisogno di attualizzare,

dall'urgenza di avvicinare alla realtà umana e sociale del

vissuto lo spazio sacro del presepe e i suoi abitanti. In

questo orizzonte culturale più della stesssa Natività, illustrata

dalle figure fisse e canoniche della Sacra Famiglia, sembra

essere privilegiato lo scenario della vita materiale tradizionale,

il mercato, le botteghe, i mestieri, il complesso sistema

di relazioni tra i luoghi dell'abitare e quelli del lavorare.

Antonino

Buttitta ha osservato che "mentre nei presepi d'arte la

ricerca dei tipi è suggerita vuoi da compiacimenti arcadici,

vuoi da una volontà di realismo esasperato letterariamente

motivato, nei presepi popolari molto più semplicemente si

tratta della rappresentazione del mondo in cui l'artigiano

organicamente appartiene. E' significativo che in un presepe

del Museo Etnografico di Palermo, proveniente da Caltanissetta,

è compreso uno zolfataio, figura altrove insolita, ma nota

nell'area nissena dove un tempo l'estrazione dello zolfo

costituiva la principale attività economica". Antonino

Buttitta ha osservato che "mentre nei presepi d'arte la

ricerca dei tipi è suggerita vuoi da compiacimenti arcadici,

vuoi da una volontà di realismo esasperato letterariamente

motivato, nei presepi popolari molto più semplicemente si

tratta della rappresentazione del mondo in cui l'artigiano

organicamente appartiene. E' significativo che in un presepe

del Museo Etnografico di Palermo, proveniente da Caltanissetta,

è compreso uno zolfataio, figura altrove insolita, ma nota

nell'area nissena dove un tempo l'estrazione dello zolfo

costituiva la principale attività economica".

Giuseppe

Pitrè e Carmelina Naselli ci hanno consegnato veri e propri

cataloghi delle tipologie dei personaggi e degli elementi

del paesaggio rilevati, tra la fine del'800 e i primi decenni

del nostro secolo, nei presepi apparecchiati di anno in

anno nelle case dei siciliani. Nello spoglio di questi elenchi

dettagliati spiccano la quantità e la varietà degli offerenti

attraverso i quali si dispiega l'amplissimo repertorio delle

offerte, una sorta di inventario di tutto quello che si

può mangiare e desiderare, un'abbondanza di beni alimentari

che sembra voler riscattare la precarietà esistenziale della

tradizionale condizione contadina. Anche se nelle rappresentazioni

siciliane non c'è quell'immagine pantagruelica del mondo

che viene evocata nelle scene al mercato dei presepi napoletani,

tuttavia resta visibile nella ricchezza dei poveri frutti

della terra portati in dono dai pastori l'idea del paese

sognato più che vissuto, immaginato più che realmente abitato.

Nelle repliche degli stessi soggetti che variano per piccoli

particolari si esprime la volontà narrativa delle composizioni,

il gusto per il racconto popolare, la tendenza a scandire

in sequenze il movimento delle azioni compiute dai personaggi.

Così, modellando la posizione delle braccia atteggiate in

modo tale da caratterizzare i tipi desiderati, l'artigiano

può ottenere dallo stesso stampo statuine differenti per

funzioni e ruoli: il pastore che prepara la ricotta, quello

che la sistema nelle fiscelle, colui che si mette in cammino

per donarla, ovvero la lavandaia che deterge il bucato,

quella che strizza i panni, quella che li batte e li strofina

contro la pietra del fiume. Si aggiunga che allo scopo di

dare movimento e gioco prospettico all'ambientazione le

figure sono solitamente foggiate a diversa grandezza, in

corrispondenza della loro importanza e soprattutto in rapporto

alla collocazione a cui sono destinate nella spazio della

rappresentazione.

Né

si trascuri il fatto che, diversamente dal presepe d'arte

dove le statuette sono fisse e statiche, in quello popolare

i pastori devono, di volta in volta, adeguarsi agli spostamenti

funzionali allo scorrere cronologico della narrazione, dal

Natale all'Epifania, e sono perfino suscettibili di sostituzioni

sulla stessa scena, agiti e manovrati, sul palcoscenico

di questo piccolo teatro mobile volto a restituire dal vivo

in successione i vari momenti del viaggio umano verso il

mistero della grotta, come marionette chiamate a raccontare

una storia, la più antica storia del mondo. Non è senza

significato, per esempio, che l'artigiano costruisce almeno

due tipi diversi di Re Magi: quelli a cavallo (di rado su

cammelli), da porre in cammino in mezzo al deserto e quelli

genuflessi in adorazione, da sistemare nel giorno dell'Epifania

davanti alla mangiatoia.

I

gruppi e le singole figure del presepe popolare siciliano

non sono sostanzialmente diversi per caratteri tipologici

da quelli delle altre regioni italiane, ognuna delle quali

ovviamente presenta specifiche e inconfondibili varianti

relativamente alle tecniche di fabbricazione, ai repertori

cromatici o agli aspetti stilistici. Tuttavia, sebbene la

rappresentazione dei personaggi resti abbastanza uniforme

all'iconografia canonica consolidata dalla tradizione storico-figurativa,

nella manifattura popolare è più facile cogliere i tratti

dell'identità regionale, se non addirittura locale, dei

pastori, visibili in piccoli dettagli dell'abbigliamento

o nei particolari degli oggetti e degli strumenti che recano

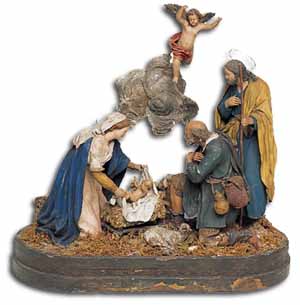

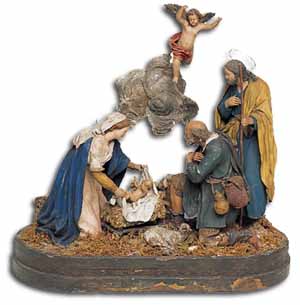

in mano. Il Bambino Gesù è in genere modellato in cera,

sdraiato con le braccia aperte. La Madonna è raffigurata

sempre molto giovane, spesso in ginocchio a mani giunte,

con il mantello azzurro sul capo e la veste rossa ampiamente

drappeggiata. San Giuseppe è il vecchio avvolto in una lunga

tunica gialla che si appoggia al bastone fiorito, bianco

nei capelli e nella barba. I

gruppi e le singole figure del presepe popolare siciliano

non sono sostanzialmente diversi per caratteri tipologici

da quelli delle altre regioni italiane, ognuna delle quali

ovviamente presenta specifiche e inconfondibili varianti

relativamente alle tecniche di fabbricazione, ai repertori

cromatici o agli aspetti stilistici. Tuttavia, sebbene la

rappresentazione dei personaggi resti abbastanza uniforme

all'iconografia canonica consolidata dalla tradizione storico-figurativa,

nella manifattura popolare è più facile cogliere i tratti

dell'identità regionale, se non addirittura locale, dei

pastori, visibili in piccoli dettagli dell'abbigliamento

o nei particolari degli oggetti e degli strumenti che recano

in mano. Il Bambino Gesù è in genere modellato in cera,

sdraiato con le braccia aperte. La Madonna è raffigurata

sempre molto giovane, spesso in ginocchio a mani giunte,

con il mantello azzurro sul capo e la veste rossa ampiamente

drappeggiata. San Giuseppe è il vecchio avvolto in una lunga

tunica gialla che si appoggia al bastone fiorito, bianco

nei capelli e nella barba.

I

Re Magi, come i loro paggi e servitori, sono in costumi

orientali, vestono alla turchesca con vistosi turbanti e

calzoni alla zuava. Gaspare, che ha tra le mani l'oro, è

il più anziano e si riconosce per la sua barba bianca. Melchiorre

e il moro Baldassare recano rispettivamente l'incenso e

la mirra. Tra i pastori offerenti, universale e popolare

è la figura del "Buon pastore", che porta sul collo una

pecora o un agnello.

Nel

presepe popolare siciliano si segnalano almeno quattro singolari

soggetti: il "Padre Eterno", effigiato come un vecchio canuto,

con le braccia aperte, il capo sormontato da un triangolo

e una colomba ad ali spiegate sulla veste, simboli entrambi

della Trinità; lo "spaventato", il giovane che esprime palese

meraviglia di fronte all'Evento, generalmente rappresentato

con le braccia protese sul viso; "Gennaietto", un vecchio

coperto di cappuccio, che si scalda vicino al fuoco del

braciere; e infine, "l'uomo che si toglie la spina dal piede",

un personaggio colto in una posa di grande immediatezza

naturalistica, ideato e foggiato per la prima volta dal

trapanese Giovanni Matera e ripreso dai presepisti successivi.

Dell'intensa attività di produzione delle statuine di terracotta

a partire dall'800 gli studiosi hanno documentato le concrete

vicende attraverso l'individuazione di scuole e botteghe,

seguendo il filo delle influenze e delle mode del tempo

e ricostruendo la trama di quel tessuto economico, sociale

e culturale che ha promosso e favorito il consolidarsi in

Sicilia di peculiari e originali linguaggi artistico-figurativi.

Caltagirone

occupa nella storia del presepe popolare un posto di primissimo

piano. Qui l'arte della ceramica, che può vantare un'antichissima

tradizione, ha conosciuto uno straordinario sviluppo raggiungendo

esiti di estrema raffinatezza. Qui operarono, tra la fine

del 700 e la prima metà dell'800, Giacomo Bongiovanni e

Giuseppe Vaccaro, nipote quest'ultimo del primo, maestri

entrambi nell'uso dell'argilla sovrapposta in forma di sottilissime

strisce sul corpo già modellato delle statuine.

Con

questa nuova tecnica sono state realizzate non solo singole

figure policrome ma interi gruppi familiari, scene campestri,

animate liti tra comari, plastici bozzetti di attività domestiche

quotidiane che, come ha scritto Antonino Uccello, "costituiscono

in taluni casi, anche documento di usi, modi di vivere,

comportamenti, utensili e attrezzi del mondo popolare siciliano".

Ad attestare il prestigio e la popolarità raggiunti dalle

opere dei presepisti calatini si legge in una Guida per

la Sicilia del 1842, curata da Jeannette Power, che

"nel suo territorio vi sono molte cave di finissima argilla

che agl'industriosi cittadini serve di materia a formare

statuette colorate esprimenti al vivo le fogge di vestire

dei contadini di diverse regioni dell'isola. Per la loro

naturalezza ed espressione sono ricercatissime dai forestieri".

Capiscuola

di una bottega di figurinai che restò attiva a Caltagirone

fino a qualche anno fa, i Bongiovanni Vaccaro hanno lasciato

numerosi pastori e gruppi di presepi di finissima foggiatura

e di grande pregio.

Alcuni

di essi si trovano oggi nel Museo delle Arti e Tradizioni

Popolari di Roma, acquistati nel 1907 dallo studioso Lamberto

Loria. A Modica nella chiesa di S.Maria di Betlem si può

visitare un presepe monumentale, commissionato nel 1882

dai frati dell'omonima confraternita a Giuseppe Vaccaro

Bongiovanni che vi lavorò, eseguendo i pastori, assieme

al giovane Giacomo Azzolina e al frate Benedetto Papale,

ai quali fu affidato rispettivamente il compito di modellare

i santi, gli angeli e i magi e di curare l'ambientazione

del paesaggio e le operazioni pratiche di allestimento.

E'

appena il caso di precisare che con la creazione degli stampi

e la loro libera circolazione l'universo sociale e culturale

dei figurinai si è, nel corso del secolo XIX, ampliato e

frastagliato. Gli stessi artigiani, in molti casi, fabbricavano

anche tegole e mattonelle, vasi e stoviglie, formelle per

i dolci e fischietti antropomorfi per i bambini. L'eterogeneità

dei manufatti denuncia la profonda trasformazione avvenuta

nell'organizzazione del lavoro e del mercato ovvero nel

sistema delle competenze professionali e delle committenze

commerciali.

A

questi mutamenti strutturali si è accompagnata l'evoluzione

dei presepi da composizioni artistiche di pezzi unici a

opere artigianali di fattura seriale e di qualità diseguale.

A fronte di una crescente domanda popolare, le botteghe

si sono moltiplicate a Caltagirone e altrove, si è incrementata

notevolmente la produzione delle statuette di terracotta,

diventate mediamente più piccole di formato e vendute a

prezzi concorrenziali. L'ampia disponibilità dei calchi

che i ceramisti si tramandavano in famiglia di generazione

in generazione ha, d'altra parte, contribuito a codificare

i segni di riconoscimento delle botteghe più antiche, stabilizzando

tipologie e linguaggi espressivi. Tant'è che da uno stesso

stampo, con piccoli ritocchi, si potevano ricavare fischietti

antropomorfi e figurine da presepe.

Antonino

Uccello ha notato che "il fischietto che rappresenta un

contadino che cavalca un asino è perfettamente uguale a

uno dei Re Magi, che a sua volta, con estrema facilità,

si può trasformare in un Garibaldi a cavallo".

La

storia più recente del presepe siciliano ha conosciuto gli

effetti devastanti della profonda crisi che ha investito,

a partire dagli anni del secondo dopoguerra, la società

contadina e la cultura folklorica, la progressiva massificazione

dei consumi e dei gusti, il lento declino di quel rito domestico

a cui fondamentalmente si lega la tradizione popolare della

rappresentazione plastica della Natività. Alla generale

decadenza di ogni forma di produzione dell'arte popolare

in Sicilia si è accompagnata la chiusura di molte delle

botteghe dei figurinai,la sostituzione delle statuette di

terracotta con quelle in celluloide e in plastica, la standardizzazione

dei modelli e il generale impoverimento dei repertori. Più

gravi sono state le conseguenze sul piano culturale, dal

momento che il collasso del circuito di trasmissione di

oggetti e conoscenze ha provocato la destrutturazione del

sistema delle maestranze e la dispersione di preziose e

antiche collezioni, rischiando perfino di determinare la

definitiva cancellazione delle abilità e dei saperi tradizionali

connessi al mestiere.

Con

l'introduzione sul mercato dei materiali sintetici prodotti

dall'industria, il presepe sembra aver perso gran parte

del suo fascino originario, minacciato se non soppiantato

dalla moda imperversante dell'Albero o come questo adottato

con funzione di semplice addobbo di luci e di arredo da

salotto.

Nonostante

ciò, la parabola storica di questo "piccolo teatro della

memoria" non può ritenersi definitivamente conclusa. Nuove

stagioni e nuove fortune possono dischiudersi sull'orizzonte

del presepe, con il recente recupero e il rilancio già avviato

di antiche e prestigiose botteghe, ma anche attraverso l'affermazione

di moderni orientamenti stilistici e formali che in direzione

della scultura d'autore tentano di battere nuove strade

sperimentali. Tra gli artigiani più illustri oggi attivamente

impegnati, tra tradizione e innovazione, a dare un futuro

all'arte di foggiare statuine di terracotta vanno ricordati

almeno i nomi di Mario Lucerna di Messina, Angela Tripi

di Palermo, Mario Iudici, Enzo Forgia, Francesco Scarlatella

e Enzo Venniro di Caltagirone.

Con

la semplicità di un tempo o con nuovo estro inventivo essi

tornano a dare vita e forma agli umili e antichi pastori,

estratti dall' argilla degli stampi come lo furono gli uomini

nel gesto primordiale del mito della creazione.

Se

il presepe non è destinato ad essere confuso con le altre

rutilanti e suggestive suppellettili del nostro Natale,

se non è un'effimera cornice al nostro nevrotico desiderio

di immagini coreografiche, è perché nel piccolo spazio di

quella vita rappresentata c'è probabilmente un frammento

della vita vissuta, e di questa quella costituisce, a livello

delle strutture profonde, una forma di riscatto, una metafora

della nostra identità.

Nell'apologo

di Edoardo De Filippo il presepe, piantato dal protagonista

come una bandiera nel cuore di una casa lacerata da contrasti

insanabili, sembra avere il valore di un accanimento anacronistico,

di un irriducibile ammutinamento.

Quella

"cosa commovente", di cui parla Luca Cupiello, quel presepe

così inutile e per ciò stesso così necessario, diventa strumento

di resistenza ideologica e culturale, luogo simbolico entro

il quale è possibile dare soluzione alle insopportabili

contraddizioni del nostro tempo.

Il

presepe, dunque, come argine alla cancellazione della memoria,

come segno di rifondazione della vita. Ecco perché "fare

il presepe" ogni anno non è soltanto un rito, domestico

e familiare. E'un pò come "rifare il mondo" o provare a

fare, come scrive Vincenzo Consolo, "la nuda creazione di

un ritaglio del mondo".

Antonino Cusumano

(

TORNA

ALL'INDICE DEGLI ARTICOLI )

|

Del

Natale il presepe è la prima immagine, iconografia esemplare

della tradizione, paesaggi e architettura di un luogo che

appartiene all'infanzia di ciascuno ed è per questo parafrasi

delle memorie familiari.

Del

Natale il presepe è la prima immagine, iconografia esemplare

della tradizione, paesaggi e architettura di un luogo che

appartiene all'infanzia di ciascuno ed è per questo parafrasi

delle memorie familiari. Apparso

come oggetto di culto soprattutto all'interno delle chiese

e diffuso in Sicilia a partire dal secolo XV, il costume

di rappresentare la nascita di Gesù con statuine tridimensionali

mobili riprende moduli spaziali e schemi formali della cultura

figurativa già espressa su questo soggetto attraverso i

codici miniati, i mosaici, le immagini a stampa, le pitture

su pareti e su vetro, e soprattutto i bassorilievi in marmo.

Basterà ricordare i nomi del Laurana e dei Gagini, i primi

veri giganti della scultura presepiale siciliana, per identificare

i modelli espressivi più compiutamente rappresentativi e

risalire alle origini dell'illustre tradizione artistica.

Il passaggio dalla esecuzione delle figure in pietra a quelle

in legno a tutto tondo può essere storicamente considerato

l'atto di nascita del presepe vero e proprio, che si caratterizza

subito per la teatralizzazione delle composizioni plastiche

e la forte impronta naturalistica affidata alla modellazione

dei personaggi.

Apparso

come oggetto di culto soprattutto all'interno delle chiese

e diffuso in Sicilia a partire dal secolo XV, il costume

di rappresentare la nascita di Gesù con statuine tridimensionali

mobili riprende moduli spaziali e schemi formali della cultura

figurativa già espressa su questo soggetto attraverso i

codici miniati, i mosaici, le immagini a stampa, le pitture

su pareti e su vetro, e soprattutto i bassorilievi in marmo.

Basterà ricordare i nomi del Laurana e dei Gagini, i primi

veri giganti della scultura presepiale siciliana, per identificare

i modelli espressivi più compiutamente rappresentativi e

risalire alle origini dell'illustre tradizione artistica.

Il passaggio dalla esecuzione delle figure in pietra a quelle

in legno a tutto tondo può essere storicamente considerato

l'atto di nascita del presepe vero e proprio, che si caratterizza

subito per la teatralizzazione delle composizioni plastiche

e la forte impronta naturalistica affidata alla modellazione

dei personaggi. Già

nella prima metà del XVII secolo è attestato l'impiego di

figure mobili, scolpite in legno in piccola o in grande

scala, all'interno di presepi montati nelle cappelle private

dei nobili. Uscite dalle chiese ed entrate nelle case delle

famiglie aristocratiche, le statuine crescono di numero

e si arricchiscono sempre più di elementi decorativi che

ne accentuano eleganza formale e vivacità realistica. Nell'assumere

funzioni di arredo con ambizioni estetiche, i presepi che

occupavano interi salotti erano destinati a diventare oggetti

d'arte, motivo di vanto, di orgoglio e perfino di competizione.

Quando si cominciarono ad usare materiali preziosi come

l'oro, l'argento, la madreperla, l'avorio e il corallo,

l'evoluzione del presepe in soprammobile in stile raggiunse

il suo culmine. Chiusa dentro bacheche di vetro, la piccola

composizione della Natività s'imponeva su antichi cassettoni

o davanti a raffinate specchiere, rimanendo stabilmente

esposta per essere a lungo ammirata. In epoca barocca, tra

Seicento e Settecento, sicura perizia tecnica e accurata

perfezione formale si coniugavano nella creazione di presepi

artistici, a formato ridotto, di produzione prevalentemente

trapanese. Mentre a Napoli si introducevano i manichini

lignei rivestiti con le più ricche e sfarzose stoffe degli

abiti della moda del tempo, in Sicilia la ricchezza e la

ricercatezza nei gusti e nello stile erano date soprattutto

dalla lavorazione a bulino delle pietre più pregiate, con

le quali erano eseguite le piccole e splendide Sacre Famiglie,

oggi in gran parte conservate presso il Museo Pepoli di

Trapani. Nella stagione in cui le arti decorative conoscevano

in tutta l'Isola uno straordinario e originale sviluppo,

le maestranze trapanesi seppero interpretare con esiti di

altissima qualità e creatività le esigenze di rappresentanza

simbolica della ricca borghesia emergente locale. Argentieri

e corallari diedero vita a un capitolo tutto nuovo e tutto

siciliano della storia del presepe, attraverso la manifattura

di piccoli gruppi scultorei raffiguranti la Natività inserita

fra i ruderi di un edificio classico o nel folto di una

rigogliosa vegetazione.

Già

nella prima metà del XVII secolo è attestato l'impiego di

figure mobili, scolpite in legno in piccola o in grande

scala, all'interno di presepi montati nelle cappelle private

dei nobili. Uscite dalle chiese ed entrate nelle case delle

famiglie aristocratiche, le statuine crescono di numero

e si arricchiscono sempre più di elementi decorativi che

ne accentuano eleganza formale e vivacità realistica. Nell'assumere

funzioni di arredo con ambizioni estetiche, i presepi che

occupavano interi salotti erano destinati a diventare oggetti

d'arte, motivo di vanto, di orgoglio e perfino di competizione.

Quando si cominciarono ad usare materiali preziosi come

l'oro, l'argento, la madreperla, l'avorio e il corallo,

l'evoluzione del presepe in soprammobile in stile raggiunse

il suo culmine. Chiusa dentro bacheche di vetro, la piccola

composizione della Natività s'imponeva su antichi cassettoni

o davanti a raffinate specchiere, rimanendo stabilmente

esposta per essere a lungo ammirata. In epoca barocca, tra

Seicento e Settecento, sicura perizia tecnica e accurata

perfezione formale si coniugavano nella creazione di presepi

artistici, a formato ridotto, di produzione prevalentemente

trapanese. Mentre a Napoli si introducevano i manichini

lignei rivestiti con le più ricche e sfarzose stoffe degli

abiti della moda del tempo, in Sicilia la ricchezza e la

ricercatezza nei gusti e nello stile erano date soprattutto

dalla lavorazione a bulino delle pietre più pregiate, con

le quali erano eseguite le piccole e splendide Sacre Famiglie,

oggi in gran parte conservate presso il Museo Pepoli di

Trapani. Nella stagione in cui le arti decorative conoscevano

in tutta l'Isola uno straordinario e originale sviluppo,

le maestranze trapanesi seppero interpretare con esiti di

altissima qualità e creatività le esigenze di rappresentanza

simbolica della ricca borghesia emergente locale. Argentieri

e corallari diedero vita a un capitolo tutto nuovo e tutto

siciliano della storia del presepe, attraverso la manifattura

di piccoli gruppi scultorei raffiguranti la Natività inserita

fra i ruderi di un edificio classico o nel folto di una

rigogliosa vegetazione. Nel

Victoria and Albert Museum di Londra si trovano suoi gruppi

statuari di grande pregio.

Nel

Victoria and Albert Museum di Londra si trovano suoi gruppi

statuari di grande pregio. Antonino

Buttitta ha osservato che "mentre nei presepi d'arte la

ricerca dei tipi è suggerita vuoi da compiacimenti arcadici,

vuoi da una volontà di realismo esasperato letterariamente

motivato, nei presepi popolari molto più semplicemente si

tratta della rappresentazione del mondo in cui l'artigiano

organicamente appartiene. E' significativo che in un presepe

del Museo Etnografico di Palermo, proveniente da Caltanissetta,

è compreso uno zolfataio, figura altrove insolita, ma nota

nell'area nissena dove un tempo l'estrazione dello zolfo

costituiva la principale attività economica".

Antonino

Buttitta ha osservato che "mentre nei presepi d'arte la

ricerca dei tipi è suggerita vuoi da compiacimenti arcadici,

vuoi da una volontà di realismo esasperato letterariamente

motivato, nei presepi popolari molto più semplicemente si

tratta della rappresentazione del mondo in cui l'artigiano

organicamente appartiene. E' significativo che in un presepe

del Museo Etnografico di Palermo, proveniente da Caltanissetta,

è compreso uno zolfataio, figura altrove insolita, ma nota

nell'area nissena dove un tempo l'estrazione dello zolfo

costituiva la principale attività economica". I

gruppi e le singole figure del presepe popolare siciliano

non sono sostanzialmente diversi per caratteri tipologici

da quelli delle altre regioni italiane, ognuna delle quali

ovviamente presenta specifiche e inconfondibili varianti

relativamente alle tecniche di fabbricazione, ai repertori

cromatici o agli aspetti stilistici. Tuttavia, sebbene la

rappresentazione dei personaggi resti abbastanza uniforme

all'iconografia canonica consolidata dalla tradizione storico-figurativa,

nella manifattura popolare è più facile cogliere i tratti

dell'identità regionale, se non addirittura locale, dei

pastori, visibili in piccoli dettagli dell'abbigliamento

o nei particolari degli oggetti e degli strumenti che recano

in mano. Il Bambino Gesù è in genere modellato in cera,

sdraiato con le braccia aperte. La Madonna è raffigurata

sempre molto giovane, spesso in ginocchio a mani giunte,

con il mantello azzurro sul capo e la veste rossa ampiamente

drappeggiata. San Giuseppe è il vecchio avvolto in una lunga

tunica gialla che si appoggia al bastone fiorito, bianco

nei capelli e nella barba.

I

gruppi e le singole figure del presepe popolare siciliano

non sono sostanzialmente diversi per caratteri tipologici

da quelli delle altre regioni italiane, ognuna delle quali

ovviamente presenta specifiche e inconfondibili varianti

relativamente alle tecniche di fabbricazione, ai repertori

cromatici o agli aspetti stilistici. Tuttavia, sebbene la

rappresentazione dei personaggi resti abbastanza uniforme

all'iconografia canonica consolidata dalla tradizione storico-figurativa,

nella manifattura popolare è più facile cogliere i tratti

dell'identità regionale, se non addirittura locale, dei

pastori, visibili in piccoli dettagli dell'abbigliamento

o nei particolari degli oggetti e degli strumenti che recano

in mano. Il Bambino Gesù è in genere modellato in cera,

sdraiato con le braccia aperte. La Madonna è raffigurata

sempre molto giovane, spesso in ginocchio a mani giunte,

con il mantello azzurro sul capo e la veste rossa ampiamente

drappeggiata. San Giuseppe è il vecchio avvolto in una lunga

tunica gialla che si appoggia al bastone fiorito, bianco

nei capelli e nella barba.